1975년 전남 신안 앞바다에서 중국 도자기가 발견되며 ‘해저 보물선’의 존재가 세상에 알려졌다. 언론의 과열 보도와 보상금 소문은 전국을 뒤흔들며 수많은 보물 사냥꾼을 불러 모았다.

신안선, 바닷길에서 펼쳐진 동아시아 문화 교류의 풍경

1975년 전남 신안 앞바다에서 중국 도자기가 발견되며 해저 보물선의 존재가 세상에 알려졌다. 언론의 과열 보도와 보상금 소문은 전국을 뒤흔들며 수많은 보물 사냥꾼을 불러 모았다. 1976년부터 문화재관리국(현 국가유산청)과 해군이 발굴에 나섰지만, 도굴과 밀반출 사건은 10여 년간 이어졌다. 00.드라마 〈파인(巴人):촌뜨기들〉 포스터 Ⓒ디즈니+

00.드라마 〈파인(巴人):촌뜨기들〉 포스터 Ⓒ디즈니+

신안 앞바다에 묻힌 보물선을 둘러싼 인간의 욕망을 풀어낸 드라마 〈파인(巴人): 촌뜨기들〉(원작 윤태호, 감독 강윤성)이 요즘 화제를 모으고 있다. 디즈니+가 선보인 이 작품의 모티프는 실제로 50여 년 전 신문 1면을 장식했던 신안 앞바다 도굴사건이다. 아날로그 시대 특유의 레트로 감성과 배우들의 생생한 사투리가 어우러지면서 범죄극을 넘어 그 시절의 향수까지 불러낸다.

사건의 시작은 1975년 전남 신안군 증도 앞바다이다. 어부의 그물에 걸려 올라온 커다란 중국 용천요 청자화병과 도자기 몇 점이 해저 보물선의 존재를 세상에 알린 것이다. 언론은 곧 노다지 쏟아진 바다무덤, 환성과 흥분의 해저 노다지라는 자극적 제목으로 대대적인 보도를 이어갔다. 억대 가치의 보물이 바닷속에 잠들어 있다는 소식은 탐욕스러운 전주(錢主)와 골동품상, 도굴꾼, 사기꾼까지 전국 각지의 보물 사냥꾼을 불러 모았다. 이들의 탐욕에 인근 지역과 섬마을 사람들마저 휘말리게 됐다. 윤태호 작가는 이러한 혼란의 풍경을 촌뜨기들[巴人]이라는 제목에 담아냈다.

1976년 10월, 문화재관리국(현 국가유산청)과 해군을 중심으로 수중발굴조사가 본격적으로 시작됐지만, 긴 그림자가 드리워져 있었다. 도굴사건은 발굴이 시작된 1976년부터 1987년까지 약 12년간 끊이지 않고 일어났다. 지금까지 압수된 신안 유물만 무려 1,700여 점에 달하며, 구속되거나 입건된 인원만 100여 명에 이른다. 수중 발굴 초기부터 신안선 매장 해역을 문화재보호구역으로 지정해 관리에 나섰지만, 바다는 육지와 달리 감시와 통제가 쉽지 않아 근본적인 한계가 있었다.

신안 앞바다에서 시작된 디즈니+ 〈파인(巴人): 촌뜨기들〉의 이야기는 잊혔던 신안 해저 발굴의 기억을 생생히 되살려 준 동시에 수중유산 보존보호의 중요성을 다시 일깨워 주었다. 그리고 오늘날 우리에게 무한한 학문적 상상력과 역사 정보를 선사한 신안 해저 유물의 가치를 새삼 깨닫게 한다. 01.신안선(국립목포해양유물전시관) 7백 여년간 바닷속에서 견뎌온 발굴 선체편을 복원한 상태

01.신안선(국립목포해양유물전시관) 7백 여년간 바닷속에서 견뎌온 발굴 선체편을 복원한 상태

한국 수중 고고학의 서막은 역동적인 발견과 사건 속에서 올랐으며 어느덧 2026년 50주년을 바라보고 있다. 지금까지 우리 바다에서 확인된 난파선은 총 19척, 그 가운데 13척이 인양 됐고 6척은 여전히 바닷속에서 모니터링 중이다. 그리고 수중에서 건져 올린 유물은 12만여 점에 이른다. 대부분이 생산지에서 소비지로 향하던 도자기류와 공예품, 곡물, 특산품 등으로, 바닷길을 통한 교류와 물류 유통의 생생한 역사적 증거이다.

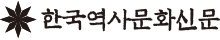

신안선은 한국 수중 고고학의 출발점으로, 길이 32m, 너비 10.9m의 대형 범선이다. 중국 3대 전통 선박 유형 중 원거리 항해에 뛰어난 ‘복선(福船)’으로, 복건성(福建省) 천주(泉州)에서 제작됐음을 보여주는 조선 기술이 확인됐다. 오늘날 우리는 발견 지명을 따라 이 배를 신안선(新安船)이라 부른다. 선체 내 외부에서는 동전 28톤(약 800만 개), 고급 향목인 자단목 1,100여 점, 도자기와 공예품 등 총 2만 7,633점의 유물이 함께 인양 됐다. 02.목간(木簡) (왼쪽) 지치삼년 6월 1일 (至治參年 六月一日) 명 목간 (오른쪽) 동복사(東福寺) 명 목간

02.목간(木簡) (왼쪽) 지치삼년 6월 1일 (至治參年 六月一日) 명 목간 (오른쪽) 동복사(東福寺) 명 목간

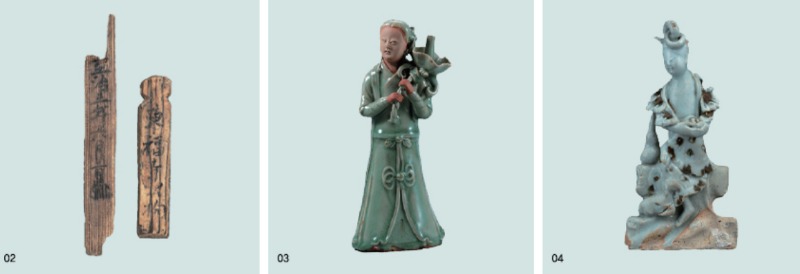

03.청자 여인상(靑磁女人象)

04.청백자 철반문 천인상(靑白磁鐵斑紋天人象)

그렇다면 신안선은 언제, 어디서, 어디로 항해하던 배였을까? 왜 중국 무역선이 고려 앞바다에 잠들게 됐을까? 이 질문의 열쇠는 배와 함께 발견된 수만 점의 유물 속에 있었다. 유물에는 당시 동아시아 무역의 실체가 말없이 기록되어 있었다. 화물 포장상자, 동전, 자단목, 공예품 곳곳에는 한자, 아라비아숫자, 기호 등 다양한 표지가 남아 있다. 특히 주목할 만한 유물은 목간(木簡)과 청동저울추이다.

신안선의 목간(木簡)은 364점으로 오늘날 택배 송장과 같은 역할을 했다. 소나무나 삼나무 조각에 먹으로 쓴 묵서(墨書)에는 1323년(지치삼년, 至治參年) 4월부터 6월 사이 날짜가 기록되어 있으며, 화물의 목적지와 소유주까지 구체적으로 적혀 있다. 일본 국제무역의 관문인 하카타[博多]의 조적암(釣寂庵)과 궁기팔번궁(筥崎八幡宮), 교토의 동복사(東福寺) 같은 사찰과 신사로 향한 물품이 있었다는 것을 알 수 있었다. 그리고 교선(敎仙), 일전조미(一田早米), 팔랑(八郞), 송국득(松菊得), 국일(菊一), 득법(得法), 강사(綱司) 등 일본 승려와 상인들의 이름뿐만 아니라 화물 품목·수량·무게까지 상세히 남아 있다. 이를 통해 당시 신안선이 이루고자 했던 동아시아 해상 무역의 네트워크가 생생히 드러났다.

무역과 상거래에서 필수 도구인 청동저울추는 단 두 점만 발견됐다. 그중 한 점의 앞뒤에 출항지명 경원로(慶元路)와 제작 시기 경신년(庚申年, 1320년)이 새겨져 있다. 경원은 오늘날 중국 절강성(浙江省) 영파(寧波) 지역으로, 내륙의 대운하와 바닷길이 만나는 전략적 요충지였다. 남송 시기부터 국제 무역항으로 발전한 이곳은 고려와 일본, 동남아시아, 아라비아 상인들까지 드나드는 세계적 항구였다. 이 해상 실크로드는 교역로이자 사신과 상인, 유학자, 승려까지 오가며 사상과 기술, 종교, 문화 교류가 이루어진 거대한 국제 네트워크였다.

이처럼 신안선은 동아시아 국제 교류의 현장인 중국 경원을 출발한 무역선 이었다. 그러나 일본으로 향하던 항해 도중 고려 신안 앞바다에 침몰하고 말았다. 아마도 갑작스러운 폭풍이나 항로 이탈에 따른 해난 사고였을 것으로 추정된다. 그 당시 상황을 유추할 수 있는 한·중·일 3국의 문헌 자료가 이를 뒷받침한다.

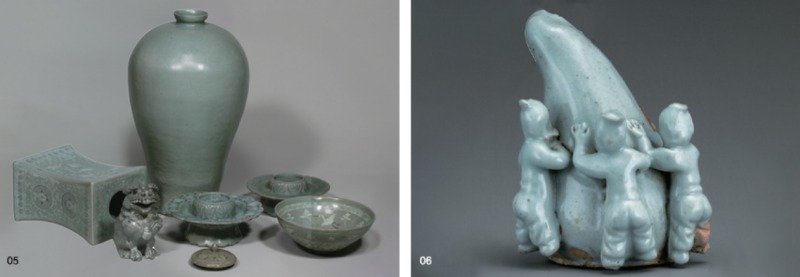

05.신안선의 고려청자 신안선에서 출토된 고려청자(7점)는 항해 시기보다 앞선 12~14세기에 제작된 것으로, 남송 시기 중국으로 유입된 뒤 다시 일본으로 건너간 전세품으로 추정된다. 그 당시 고려청자는 중국과 일본 상류층 사이에서 예술성과 품격이 높이 평가되어 널리 애호되었으며, 실제로 양국 여러 지역에서 출토 사례가 확인된다.

05.신안선의 고려청자 신안선에서 출토된 고려청자(7점)는 항해 시기보다 앞선 12~14세기에 제작된 것으로, 남송 시기 중국으로 유입된 뒤 다시 일본으로 건너간 전세품으로 추정된다. 그 당시 고려청자는 중국과 일본 상류층 사이에서 예술성과 품격이 높이 평가되어 널리 애호되었으며, 실제로 양국 여러 지역에서 출토 사례가 확인된다.

06.청백자 삼동자상(靑白磁三童子象)동자들이 산 모양의 기둥을 잡고 유희하는 모습을 형상화한 조각상으로, 앞면은 청백유로, 뒷면은 투명 유약이 발라져 태토의 갈색이 자연스럽게 드러난다. 이 표현 기법은 당시 장인의 세심한 미감과 유희적 상상력을 엿볼 수 있게 해 준다.

신안선의 유물은 단순한 무역품이 아니다. 그것은 14세기 동아시아인의 일상과 취향, 그리고 문화와 기술의 흐름을 고스란히 담아낸 기록이다. 수만 점에 달하는 유물은 생활용품에서 의례용품, 장식품, 놀이도구에 이르기까지 다양하며, 도자기·금속·유리보석·목재·석재 등 재질 또한 놀라울 만큼 다채롭다.

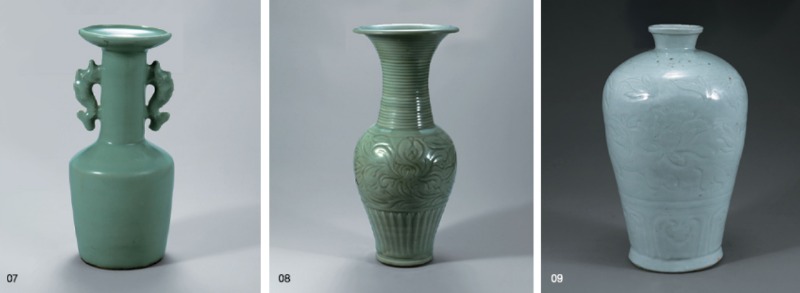

그 가운데 압도적인 비중을 차지하는 것은 도자기다. 무려 2만 4,548점으로 전체 유물의 88%를 차지하며 이는 곧 도자기가 국제무역에서 차지한 위상을 보여준다. 대부분은 원대 중국 도자기이지만, 항해 시점보다 이른 남송의 명품들도 다수 포함되어 있다. 특히 고려청자 7점과 일본 세토도자기 2점은 한·중·일 3국의 기술과 미적 취향이 바닷길을 따라 활발히 교류했음을 보여주는 귀중한 자료이다. 07.청자 어룡장식 양이병(靑磁魚龍裝飾兩耳甁)중국 청자의 명산지인 용천요(龍泉窯)에서 제작된 청자 화병이다. 남송 시대 관요(官窯)의 풍격을 지닌 이 유물은 우아한 형태, 깊고 맑은 유약의 색감이 조화를 이룬다. 병에 장식된 용 머리와 물고기 몸체의 ‘어룡(魚龍)’은 상상 속 길상(吉祥)의 동물로, 복과 번영을 상징한다.

07.청자 어룡장식 양이병(靑磁魚龍裝飾兩耳甁)중국 청자의 명산지인 용천요(龍泉窯)에서 제작된 청자 화병이다. 남송 시대 관요(官窯)의 풍격을 지닌 이 유물은 우아한 형태, 깊고 맑은 유약의 색감이 조화를 이룬다. 병에 장식된 용 머리와 물고기 몸체의 ‘어룡(魚龍)’은 상상 속 길상(吉祥)의 동물로, 복과 번영을 상징한다.

08.청자 모란문 화병(靑磁牧丹紋花甁)1975년, 신안선 유물의 존재가 처음 세상에 알려진 계기를 마련한 유물이다. 일본 교토 서본원사(西本願寺)에 소장된 《보키에코토바(幕歸續詞)》(1351년)에 풍성한 꽃을 장식한 화병이 그려져 있는데, 형태가 거의 유사하다. 그 당시 화병이 감상용 또는 장식용으로 사용되었음을 보여준다.

09.청백자 모란당초문 매병(靑白磁牧丹唐草紋梅甁)중국 백자 명산지 경덕진요에서 제작된 것으로, 꽃을 꽂는 장식용·감상용이나 액체류 식품을 담는 실용적 용도로 사용되었다. 신안선에서는 한·중·일 3국의 매병이 함께 발견되어, 동시대 공예 문화와 생활 양식이 활발하게 교류 되었음을 보여준다.

중국 도자기는 청자(1만 4,599점), 백자(6,116점), 흑유자(656점), 백탁유자(189점), 갈유자(92점), 천목(46점), 잡유(2,664점), 기타(186점) 등으로 분류되며, 각지에서 제작된 다양한 기법과 색채가 총망라되어 있다.

신안선의 유물은 중세 동아시아 사회가 일상 속에서 문학과 예술, 미학의 세계를 누렸음을 말해준다. 그 당시 사람들은 공간에 그림을 걸고, 꽃을 감상하고, 향을 피우고, 차를 마시는 즐거움과 품격을 누리는 삶을 추구했다. 신안선에는 서화(書畫)로 추정되는 나무 족자 자루와 문방구류인 연적, 벼루, 먹 등이 다량 실려 있었다.

꽃을 감상하는 완상(玩賞) 문화는 꽃병·수반·화분 등 도구의 발달로 이어졌다. 향을 즐기는 분향(焚香) 문화는 향로·향병·향꽂이·향숟가락 등 다양한 분향 도구를 낳았다. 향은 일상생활의 일부이자 의례 필수품으로 널리 사용됐다. 향에 관한 전문서적이 출판될 정도였고, 향로와 향합은 관상용이자 고급 선물로 유통됐다. 차를 마시는 다(茶) 문화 역시 중요한 생활양식이었다. 찻잔, 주전자, 차받침은 실생활용품이면서도 기품과 멋을 즐기는 도구였고, 다도 예법과 제다법을 다룬 전문서적이 등장할 정도로 차 문화는 성숙했다.

우리는 신안선 유물을 통해 당시 사람들의 삶과 문화를 마주한다. 그 속에는 중세 동아시아인들의 삶의 흔적, 문화적 상호작용, 예술적 취향과 생활방식이 생생하게 담겨 있다. 바닷길을 통해 이어진 교역로에서 각국이 공유한 미학과 문화적 교류 풍경을 상상해 보면, 당시 사람들은 서로 다른 문화를 이해하고, 교류하며, 발전을 이루었음을 깨닫게 된다. 출처 : 글 박예리(국립해양유산연구소 학예연구사) / 사진 국립해양유산연구소, 국립중앙박물관

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기