향로에서 피어오르는 향연(香煙)은 우리의 시각과 후각을 자극하며 종교부터 일상, 취향에 이르기까지 많은 부분을 함께한다

그 많은 향로는 어디에 쓰였을까?

옛 사람들의 삶에서 빼놓을 수 없는 향. 향을 즐기는 도구였던 향로에는 선인들의 희로애락이 담겨 있다. 향로에서 피어오르는 향연(香煙)은 우리의 시각과 후각을 자극하며 종교부터 일상, 취향에 이르기까지 많은 부분을 함께한다. 국보 백제 금동대향로부터 조선시대 향꽂이까지 향로에는 찬란했던 향 문화가 담겨 있다.

백제 금동대향로, 삼국시대, 높이 61.8㎝ Ⓒ국립부여박물관

오늘날 우리에게 향이란 그다지 익숙한 소재가 아니다. 코로나19 확산으로 집에 머무는 시간이 길어졌던 몇 년 동안 인센스가 치유와 힐링의 소재로 주목 받기는 했지만, 여전히 많은 사람에게 향은 생소하고 낯선 무언가에 불과하다. 그렇지만 우리의 문화유산 중에는 향 노리개부터 향로까지 많은 향 도구가 있으며, 우리나라를 대표하는 백제 금동대향로1) 역시 향 문화의 소산이다. 다행인 점은 최근 국내에서 향 문화를 재조명하는 다양한 전시가 개최됐다는 사실이다. 통도사성보박물관의 〈청공향사〉(2022. 5. 28. ~ 9. 4.), 호림박물관의 〈향, 푸른 연기 피어오르니〉(2024. 8. 27. ~ 12. 21.), 국립대구박물관의 〈향의 문화사: 염원에서 취향으로〉(2024. 12. 7. ~ 2025. 3. 3.)까지 세 전시는 잊힌 우리의 향 문화를 재조명하는 계기가 되고 있다.

그렇다면 옛 사람들에게 향은 어떤 의미였을까? 향이 나는 나무나 풀은 예로부터 진귀한 재료로서 중요시됐으며 종교, 의료, 미용 등 광범위하게 활용됐다. 우리나라 역시 오래전부터 향 문화를 즐겨왔는데, 안악 3호분의 묘주부인도나 삼국유사에 수록된 기사는 늦어도 삼국시대부터 향을 사용했음을 알려준다.

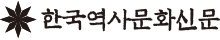

현존하는 삼국시대 향로는 백제 금동대향로, 금동 작미형 병향로(도쿄국립박물관 소장)까지 2점이며, 통일신라시대 향로 역시 몇 없지만, 당시에 발달했던 향 문화는 향공양 돌기둥2)처럼 각종 불상과 승탑에 새겨진 조각에서 간접적으로 살펴볼 수 있다. 그 후 우리나라의 향 문화는 때로는 주변의 영향을 받으며, 때로는 독자적인 방향으로 발전해 나간다.

02) 향공양 돌기둥, 통일신라시대, 높이 54.0㎝ Ⓒ국립경주박물관

02) 향공양 돌기둥, 통일신라시대, 높이 54.0㎝ Ⓒ국립경주박물관

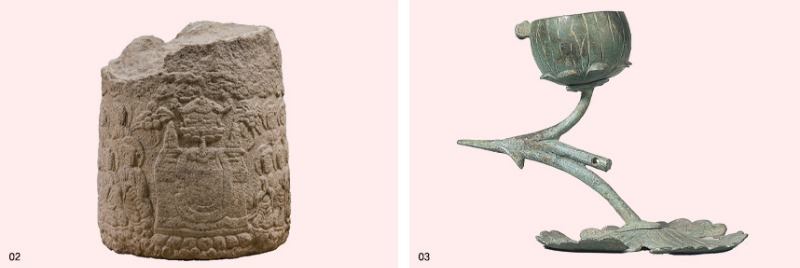

03) ‘대강삼년’이 새겨진 연지형 병향로, 높이 14.7㎝ Ⓒ국립중앙박물관

향로는 여러 향 도구 중에서 분향(焚香), 즉 향을 태워서 냄새와 연기를 맡는 도구이다. 그에 따라 많은 수의 작품이 다양한 형태와 재질로 만들어지는데, 주목할 점은 향 재료의 변화가 향로의 변화를 수반한다는 사실이다. 예컨대 중국에서는 한(漢)나라부터 외국에서 수지(樹脂) 종류의 향을 수입하게 되면서 박산향로라는 새로운 형태가 탄생했다. 우리나라에서도 향 재료가 달라지면서 뚜껑이 사라진 향완, 선향의 유행으로 등장하는 향 꽂이에서 재료의 변화를 실감하게 된다. 그렇다면 이처럼 많은 향로는 어디에 사용됐을까? 주요 작품을 중심으로 살펴보자.

1. 간절함과 우연이 겹쳐 만난 ‘백제 금동대향로

백제 금동대향로는 우리나라에 전해지는 유일한 삼국시대 향로로서, 작품 그 자체로 거대한 이야기를 담고 있다. 61.8㎝의 백제 금동대향로 속에는 수중세계를 의미하는 연꽃과 지상세계를 의미하는 다섯 산봉우리가 표현됐으며, 86개의 다양한 얼굴을 통해 백제인의 이상향을 투영한다. 그런데 이처럼 우리나라를 대표하는 백제 금동대향로는 의외로 세상에 모습을 드러낸 지 32년밖에 되지 않는다.

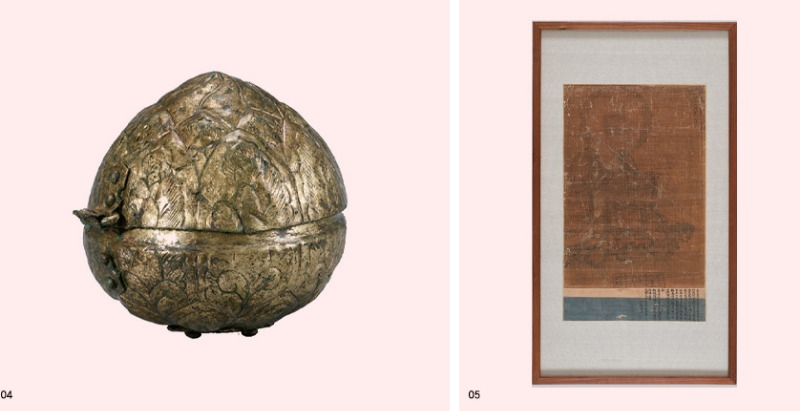

부여 왕릉원에 주차장을 조성하며 우연히 발견됐던 사적 부여 능산리사지에서 1993년 12월 12일이 돼서야 세기의 대발견이 이뤄진 것이다. 그 당시 향로 주변에는 기와 조각으로 구덩이를 막은 흔적이 보였기에 퇴장유물로 추정되며, 긴박하게 향로를 숨겼던 옛 사람들의 간절함을 상상하게 만든다. 한편, 부여 능산리 사지는 백제 위덕왕(554~598)이 성왕(?~554)을 기리던 사찰로 밝혀졌으므로 백제 금동대향로 역시 왕실 제의용으로 추정하고 있다. 04) 연꽃모양 병향로 조각, 고려시대, 높이 8.2㎝ Ⓒ국립중앙박물관

04) 연꽃모양 병향로 조각, 고려시대, 높이 8.2㎝ Ⓒ국립중앙박물관

05) 고려 오백나한도 중 원원만존자, 고려 1236년, 세로 58.8㎝ Ⓒ국립중앙박물관

2. 고려 불화에서도 보이는 ‘대강삼년명 연지형 병향로’

병향로는 행향(行香), 즉 향을 들고 이동할 수 있도록 고안된 손잡이가 있는 향로이다. 우리나라의 병향로는 10점이 채 되지 않지만, 고구려 승려 혜자가 사용했다고 전하는 금동 작미형 병향로를 비롯해 백제 무왕(600~641)의 행향 기록을 통해 그 연원을 알 수 있다. 병향로 중에서 가장 눈길을 끄는 작품은 대강 삼년명 연지형 병향로3)이다.

이 작품은 현존하는 유일한 연꽃 형태의 향로인데, 삼성미술관 리움 소장 석가삼존십육나한도, 일본 다이토쿠지 수월관음도와 더불어 탑비와 경전에서도 연지형 병향로를 확인할 수 있다. 또한 하남에서 연봉 모양의 합4)이 발견됐다는 점에서 현존하는 작품과 별개로 폭넓게 사용됐음을 알 수 있다. 그렇다면 병향로에는 어떤 향을 사용했을까? 보물 고려 오백나한도 중 원원만존자5)를 보면 병향로에 환(丸) 형태의 향을 넣는 장면이 나온다. 이를 통해서 여러 가지 재료를 꿀 혹은 물과 섞어서 만든 합향(合香)으로 추정할 수 있다. 06) 표충사 청동 은입사 향완, 고려 1177년, 높이 26.0㎝ Ⓒ표충사호국박물관

06) 표충사 청동 은입사 향완, 고려 1177년, 높이 26.0㎝ Ⓒ표충사호국박물관

07) 백자 「향」 자 모양 향꽂이, 조선시대, 높이 6.7㎝ Ⓒ국립중앙박물관

08) 백자 향로 모양 향꽂이, 조선시대, 높이 6.6㎝ Ⓒ국립중앙박물관

3. 우리나라 고유의 형태를 담은 국보 표충사 청동 은입사 향완

향완은 고려시대 사찰에서 사용했던 불교향로이자 불단에 두고 사용하는 거치향로이다. 향완은 나팔형 간주와 구연부에 전이 달린 몸체로 구성되는데, 이는 통일신라시대 향로에서 변화한 형태로 판단된다. 12세기부터 향완에는 은입사로 문양이 새겨지는데, 표충사 청동 은입사 향완6)은 우리나라를 대표하는 청동 은입사 향완 중 하나이다. 유일하게 몸체와 구연부에 범자가 모두 새겨졌으며, 균형 잡힌 비례와 완성도 높은 은입사 기법이 돋보인다. 아쉽게도 향완에 쓰였던 향은 알 수 없지만, 고려도경과 삼국유사를 통해 외국에서 수입한 향을 하사 받거나, 직접 산에서 채취한 향이 사용됐을 것으로 보인다.

4. 여가를 즐기는 선향 ‘「향」 자 모양 향꽂이’, ‘향로 모양 향꽂이’

고려의 문인들이 운모, 은엽 위에 향 재료를 올리는 격화훈향(隔火熏香)처럼 송나라의 향 문화를 수용했다면, 조선의 문인들은 긴 막대 모양의 선향을 적극적으로 사용했다. 그 당시 선향 선호는 이규경이 하루에 3~4회 선향을 사를 것을 권하는 장면에서도 확인할 수 있다. 이에 따라 촉과 받침으로 이루어진 아담한 크기의 향꽂이도 만들어졌으며, 그중에는 직관적으로 香자로 만들거나7), 향로 모양으로 만든 작품8)도 종종 확인된다. 이들 향꽂이는 지금사용해도 이질적이지 않을 만큼 세련된 작품이다. 두 작품은 당시 사람들의 고아한 취향을 엿볼 수 있게 한다.

옛사람들이 사용했던 다양한 향로는 그들의 라이프스타일 속에서 향이 중요했음을 알려준다. 비록 시대가 흐르며 향을 즐기는 방법도 달라졌지만, 안정을 찾아 향을 사르던 마음은 비슷하지 않을까? 지금은 사용할 수 없지만, 오랜 세월 향을 피워온 향로를 보며 상상의 나래를 펼쳐본다. 글 한길중(국립대구박물관 학예연구사)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기