시대를 앞서간 조선의 두 여인 강릉에서 만나다

강릉江陵.시대를 앞서간 조선의 두 여인 강릉에서 만나다 강원도 강릉은 허난설헌과 신사임당을 배출한 고장이다. 그들의 삶의 흔적과 예술혼은 허균, 허난설헌 생가터와 기념공원, 율곡 이이가 태어난 오죽헌에서 찾아볼 수 있다. 두 곳 모두 경포대와 가까워 경포호를 찾은 뒤 방문하기 좋다. 시대를 앞서 산 조선의 두 여인을 찾아 강릉에 다녀왔다

숙려의 바다에 서다

일반인들에게 강릉의 진면목이 알려지지 시작한 것은 1975년 인천과 강릉을 연결하는 영동고속도로가 놓이면서부터다. 이후부터 강릉은 제주도와 함께 여름휴가지 1, 2위를 다투는 관광도시로 자리매김했다. 그 공은 강릉 바다를 대표하는 경포대해수욕장에 있을 것이다.

경포대해수욕장의 매력은 동해 특유의 맑고 깨끗한 바닷물과 가슴속 상념까지 씻어줄 것 같은 시원한 파도에 있다. 번잡할 정도로 활기찼던 여름과 달리 다시 찾은 겨울바다는 깊은 잠에 빠진 듯 적요(寂寥)하다. 하늘을 비상하는 갈매기조차 추위에 날개가 얼어붙었는지 좀처럼 찾아보기 어렵다.

경포대에서 바라본 경포호수, 강릉 경포대강원도 유형문화재 제6호 鏡浦臺

김남조 시인의 시 ‘겨울 바다’처럼 보고 싶던 새들은 죽고없는 것일까. 바닷물을 머금은 차디찬 바람이 칼처럼 예리하게 뺨을 베듯 스친다. 매운 해풍에 눈물마저 얼어 버릴 그런 바람이다. 칼날 위에 서봐야 땅을 밟고 선 것이 얼마나 큰 축복인지 알 듯 겨울 바다에 서 보니 뜨거운 가슴이 그립다. 겨울 바다를 ‘숙려(熟廬)의 바다’라 부르는 이유를 조금은 알 것 같다. 차디찬 바다 앞에 서면 누구나 인고(忍苦)하듯 숙려하게 되니 말이다.

바다를 한 발짝 벗어난 곳에 솔숲이 드넓다. ‘솔향 강릉’이라 하지 않았던가. 원래 방풍림으로 조성한 것인데, 이제는 원래 목적보다 그 넉넉한 품이 더 좋다. 짙은 솔밭에서는 짠 바다 내음도 무색하다.

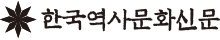

02. 깔끔한 허균, 허난설헌생가터 03. 난설헌집 蘭雪軒集 강릉시 오죽헌 ⓒ시립박물관

관동팔경의 으뜸, 경포대

이번 강릉 여행은 남다른 의미가 있다. 지난해 12월 27일 강원도 유형문화재 제6호인 ‘강릉 경포대(鏡浦臺)’가 국가지정문화재 ‘보물’로 승격·지정된 것이다. 강릉을 찾을 때면 습관처럼 경포대를 찾곤 했는데, 보물이 되었다니 새삼 꼼꼼히 챙겨 보게 된다. 보물 제2046호 ‘강릉 경포대’는 강원도 동해안에 있는 여덟 곳의 명승지를 일컫는 관동팔경(關東八景) 가운데 제1경으로 꼽힌다. 고려 충숙왕 13년 (1326)에 창건한 이례로 고려 말 안축(1282~1348)과 조선송강 정철(1536~1593)이 지은 ‘관동별곡(關東別曲)’을 비롯해 수많은 시인 묵객들의 문학작품 소재가 되었다.

경포대 앞에 서면 고색창연한 모습에 빠져든다. 팔작지붕의 위세(威勢)는 하늘을 나는 듯 가뿐하고 전자체(篆字體)로 쓴 ‘경포대’ 현판은 굵은 글씨만큼이나 힘차고 당차다. 전서(篆書)와 예서(隷書)를 잘 써 일대에 이름을 남긴 유한지(1760~1834)의 글씨이다. 내부에는 율곡 이이가 열살때 지었다는 ‘경포대부(鏡浦臺賦)’를 비롯하여 숙종이 쓴 어제시(御製詩) 등 수많은 문장가가 쓴 글들이 걸려 있다. 경포대는 마루를 3단으로 나눠 단차를 둔 것이 특징이다. 여타 누각에 비해 매우 입체적으로 보이는 이유도 그에 있다. 이처럼 누마루를 2단 이상으로 구성한 것은 유례를 찾아보기 어렵다고 한다. 3단 마루에 오르면 경포호(명승 제108호)가 내려다보인다. 호수 수면이 거울처럼 맑아 경호(鏡湖)라고도 한다. 시인 묵객들은 경포호에 다섯 개의 달이 뜬다고 했다. 하늘, 바다, 호수, 술잔, 임의 눈동자가 그것이다.

경포호는 과거 바다였다. 해안사구가 발달하면서 바다와 단절된 것이다. 호수 둘레는 약 4.5km 정도이다. 한 바퀴 돌아보려면 1시간 30분 정도는 잡아야 한다. 경포호는 사계절이 아름답지만, 꽃의 계절을 으뜸으로 꼽는다. 봄에는 눈이 내려앉은 듯 벚꽃이 화사하고, 초여름에는 싱그러운 연꽃이 피어 넋을 잃게 한다.

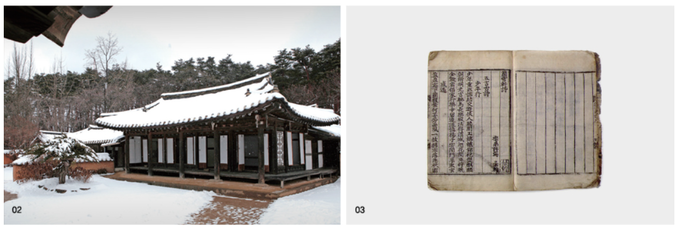

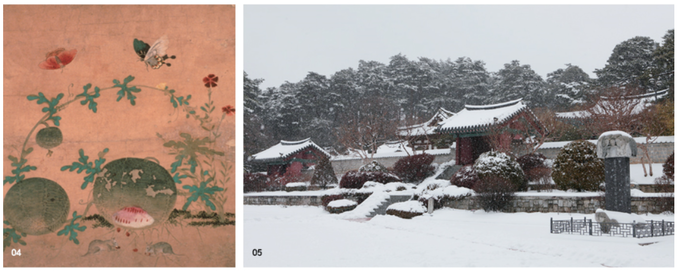

04. 초충도 草蟲圖 종이에 채색, 34×28.5㎝ ⓒ국립중앙박물관 05. 새하얀 눈이 내리고 있는 오죽헌

문학, 삶의 열정과 아픔이 되다

경포호 남쪽에 허균·허난설헌 생가터가 있다. 허난설헌 (1563~1589)은 『홍길동전』으로 잘 알려진 허균의 누나로, 신사임당, 황진이와 함께 조선 3대 여류 시인으로 알려진 인물이다.

조선은 여성의 사회진출은 물론이고 가정 내에서도 그 위치가 매우 제한적이던 봉건국가였다. 그러한 속에서 그녀가 가졌던 출중한 문학적 소질은 당시 여성들의 고통을 여과 없이 드러내 준다.

어려서부터 문학에 천재성을 드러낸 허난설헌은 여덟 살때 ‘광한전백옥루상량문(廣寒殿白玉樓上樑文)’이라는 한시를 지어 주변의 어른들을 놀라게 하였다. 하지만 당시 여성들에게 문학적 자질과 소양이란 ‘개 발에 편자’ 같이 어울리지 않는 것이었다. 그럼에도 그녀의 문학에 대한 열정은 식을 줄 몰라서 15세에 출가하기 전까지 수백 편의 시를 남겼다.

그녀의 불운한 운명은 결혼과 함께 시작되었다. 시어머니는 시를 쓰는 며느리가 달갑지 않았고, 남편 역시 자신보다 똑똑한 아내가 어여쁘지 않았다. 그녀에게 닥친 불운은 끝을 알 수 없을 정도로 연이어 불어 닥쳤다. 친정아버지와 오빠가 잇따라 객사하는가 하면 어린 두 자녀마저 돌림병으로 잃고 배 속의 아이도 유산하는 아픔을 겪었다. 가문의 대를 이을 자식을 저세상으로 먼저 보냈으니 시집에서의 학대와 질시는 불을 보듯 뻔한 일. 결국 그녀는 스물일곱 살의 젊은 나이에 세상을 등지고 만다.

그녀가 세상에 재조명된 것은 허균이 『난설헌집(蘭雪軒集)』을 펴내면서부터다. 그럼에도 아쉬움은 남는다. 평소 다작을 했던 그녀가 죽음을 앞두고 자신이 쓴 시를 모두 불태우라고 유언을 남긴 것이다. 그 결과 시집에 실린 시들은 213편에 지나지 않는다. 그럼에도 시집은 명나라와 일본에까지 전해져 큰 인기를 끌었다. 특히 명나라에서는 시집을 《허난설헌집》으로 발간해 최고의 베스트셀러가 되었다. 당시에 ‘시집을 내느라 종잇값이 올랐다’는 이야기까지 전해질 정도였다.

생가터 주변에 솔숲이 울창하다. 허난설헌이 태어났을 때 부터 있었다고 전하는 솔숲이다. 어린 허난설헌과 허균은 솔숲에서 많은 시간을 보냈으리라. 그 시간은 그들의 문학적 감수성을 높이는데도 한몫을 했을 것이다. 비록 날씨는 차지만 솔숲에서 여류시인의 기품과 문학의 향기를 느낄 수 있는 것도 그 때문일 터이다. 솔숲은 지난 2010년 아름다운 숲 전국대회에서 ‘아름다운 어울림상’과 ‘아름다운 누리상’을 받았다.

원래 생가는 허물어지고 대신 생가터 위에 ‘이광로 고옥’이 자리를 지키고 있다. 고옥에 햇살이 따사롭게 내려쬐여 고색창연한 빛이 한결 멋스럽다. 어깨높이의 담장 뒤로 기품 있는 기와의 물결이 경포 호수의 물비늘처럼 미끄럽다. 정갈한 정원과 사랑채, 그리고 안채까지 고즈넉한 한옥의 운치가 고스란히 전해온다. 기념관은 작은 한옥이다. 《난설헌집》과 《홍길동전》의 목판본과 여러 작품이 전시 중이며 그들의 생애 또한 엿볼 수 있다.

06. 강원도 유형문화재 제11호 신사임당초충도병 申師任堂草蟲圖屛 종이에 채색, 34×28.5㎝ ⓒ문화재청

일상의 소재를 작품화한 천재 화가

조선 중기 여류 예술가 신사임당(1504~1551)은 외가에서 시와 그림, 글씨 등을 배웠으며 7세 때 이미 탁월한 재능을 보였다. 19세에 혼인하여 34세에 오죽헌에서 율곡 이이(1536~1584)를 낳았다. 그녀는 허난설헌보다 두 세대 앞서 태어났다. 그런 까닭에 그녀가 겪었던 여성으로서 삶의 무게 또한 허난설헌과 다르지 않았을 것이다. 그러나 신사임당의 결혼생활은 예술가로서 살기에 부족하지 않았다. 남편과 사별한 사부인을 위해 며느리가 친정에 머무를 수 있도록 배려한 시어머니나, 아내의 재능을 인정하고 그림을 친구들에게 자랑한 남편의 모습에서 각별한 관심과 애정을 엿볼 수 있다.

그녀의 작품 소재는 과실이나 화초, 풀벌레처럼 집안에서 쉽게 찾을 수 있는 것들이었다. 현재 전해오는 대표작으로 강원도 유형문화재 제11호 <신사임당 초충도병(申師任堂草蟲圖屛)>을 비롯하여 <노안도(蘆雁圖)>, <어하도(魚鰕圖)>, <포도> 등의 그림과 강원도 유형문화재 제41호 <신사임당 초서병풍(申師任堂草書屛風)>’ 등이 있다.

보물 제165호 강릉 오죽헌(烏竹軒). 검은 빛깔 대나무가 건물 주변에 가득해 오죽헌이라 불리는 이 건물은 조선 중종(1488~1544) 때 건축되었다. 우리 주택 건축물 가운데 비교적 오래된 건물 가운데 하나로 손꼽힌다. 별당인 이 건물은 정면 3칸, 측면 2칸의 단층 팔작지붕 양식인데 후기에 지은 한옥에 비해 기단이 낮아 권위적이지 않다. 신사임당과 율곡의 성품이 온화했다고 전하는데 그것이 가옥의 영향인지도 모를 일이다. 그녀가 율곡의 태몽으로 용꿈을 꾸었다고 해 ‘몽룡실’이라 불린다. 내부엔 신사임당의 영정이 놓여있다. 드라마 <사임당 빛의 일기>에서 신사임당 역을 맡은 이영애의 표정이 무척 온화하다 느꼈는데 그 표정의 원조를 보는 듯하다.

오죽헌 오른쪽에 높은 기단에 앉은 건물은 문성사다. 율곡 이이의 영정이 보관되어 있다. 오죽헌과 문성사 사이로 난 협문을 지나면 사랑채에 이른다. 1975년 오죽헌 정화사업 당시 철거되지 않고 오죽헌과 함께 보존된 건축물이다. 옛 모습이 훼손되지 않아 고마울 따름이다. 사랑채는 단출하면서 정갈한 한옥의 기품이 잘 드러난다. 툇마루 기둥에 걸린 주련(柱聯)은 추사 김정희(1786~1856)의 글씨를 새긴 것이다. 추사체로 인해 사랑채가 돋보인다.

오죽헌 뒷마당에는 천연기념물 제484호 강릉 오죽헌 율곡매(江陵 烏竹軒 栗谷梅)가 자리한다. 오죽헌이 지어질 때 함께 식재된 것으로 전한다. 신사임당은 매화를 극진히 사랑했다. 매화를 소재로 그림을 그렸으며 맏딸 이름도 매창(梅窓)이라 지었다. 두어 달 지나면 연분홍색 홍매가 만발하리라. 아니 매화는 눈보라 속에서도 핀다고 한다고 하니, 더 빨리 고운 분홍 꽃을 볼 수도 있겠다. 매화를 기다리는 마음은 이미 봄을 향해 달려가고 있다.

07. 천연기념물 제484호 강릉 오죽헌 율곡매 08. 강릉의 대표적인 카페거리인 안목해변,

주변에 30여 개의 커피전문점이 있다.

여행정보 지역 별미 허난설헌의 아버지 허엽이 만들어 그의 호 ‘초당’에서 이름을 따 초당두부라 부른다. 여타 두부와 달리 바닷물을 간수로 쓰고 국산 콩을 이용해 두부를 제조하는 전통 두부다. 초당두부마을에는 20여 식당이 성업 중인데 대를 이어 손맛을 뽐내는 맛집들도 있다. 따뜻하게 몸을 데우고 싶다면 구수한 국물까지 맛볼 수 있는 초당 순두부 정식이 좋다. 출처 문화재청 / 글. 사진. 임운석(여행작가)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기