고단한 삶의 활력소

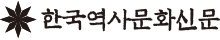

민화(民畵) 속의 해학과 풍자 어수룩한 자세로 환하게 웃고 있는 호랑이. 그건 맹수가 아니라 분명 친근한 사람의 형상이다. 우리 민화 작호도(鵲虎圖, 까치호랑이) 속의 호랑이가 그렇듯 민화는 비현실적인 조형을 통해 다의적(多義的)인 상징성을 해학적으로 담아내고 있다. 다양한 주제와 소재로 그려진 민화의 바탕에 깔린 정서는 장수나 부귀영화와 같은 원초적인 욕망이다. 그러나 떠돌이 환쟁이가 그렸을 호랑이의 표정에는 그 욕망을 초월하는 여유가 있고 해학과 풍자가 있다. 옛사람들은 해학과 풍자가 만들어내는 웃음으로 고단한 삶의 시름을 잊었고 활력을 되찾았을 것이다. 민화 속의 해학과 풍자, 그것은 질곡의 시대를 살아가던 민초들에게 삶을 위로하고 긍정하게 하는 활력소이자 자양분이었다.

01. 호랑이와 상서로운 소식을 전하는 까치를 함께 그린 까치호랑이 그림은 벽사 진경의

가장 대표적인 민화이다. ⓒ강릉 오죽헌시립박물관

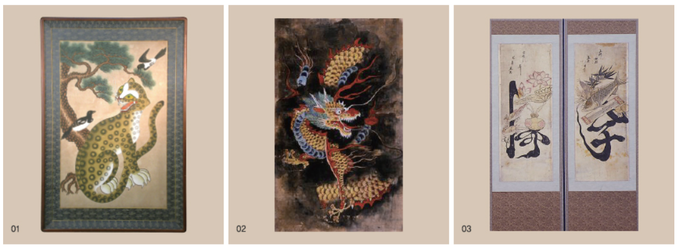

02. 상상의 동물인 용을 무서운 모습이 아니라 재미있게 표현한 운룡도 ⓒ한국학중앙연구원, 유남해

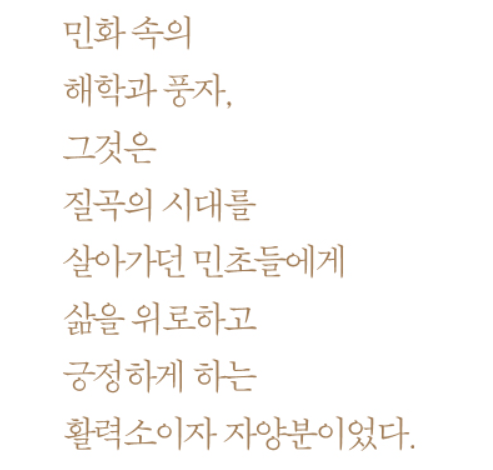

03. 우리조상은 문자도(文字圖)를 통해 인륜을 더 높이고자 했다. ⓒ국립민속박물관

옛사람들의 꿈과 소망을 담은 민화

우리 고미술의 세계는 넓고도 깊다. 저 아득한 선사시대부터 만들어진 수많은 문화유산 하나하나에는 아름다움에 대한 조상들의 한없는 사랑과 깊은 미감이 녹아있다. 그 가운데서도 민족의 정서와 가치관이 풍부하게 담겨 있는 민화(民畵)의 존재는 특별하다.

민화는 그 이름에서 짐작되듯 민(民)에 의한, 민을 위한, 민의 그림이었다. 더불어 즐기면서 교감하고 소통하는 장(場)이었다. 옛사람들은 그림 속에 자신의 삶과 살아가는 이야기를 담았고, 그리하여 마침내 삶이 그림이 되고 그림이 삶이 되었다.

민화는 천의 얼굴을 가졌고 만의 생각을 품은 그림이다. 화조나 산수를 그려 자연의 아름다움을 감상하고, 모란이나 십장생을 바라보며 부귀와 장수를 염원했다. 또 설화도(說話圖)와 문자도(文字圖)를 통해 인륜을 더 높이고자 했고 무속도(巫俗圖)로 초월적 존재와 교통하며 집안의 안녕을 빌었다.

그처럼 다양한 장르의 민화 속에는 옛사람들의 꿈과 소망, 삶과 죽음에 대한 생각이 다원적으로 진하게 투영되어 있다. 겉으로는 부귀영화나 무병장수와 같은 세속적인 욕망으로 넘쳐나지만, 안으로는 질곡의 삶을 위로하고 웃음과 여유로 이겨내게 하는 해학과 풍자가 있다.

그 즐김에서는 빈부나 반상(班常)의 구분이 없었다

민화는 그 이름만큼이나 주제나 소재도 다양하다. 삶 자체가 소재였고 주제였으며, 조형 공간이었다. 그러한 민화의 속성은 익명성을 통해 한층 분명하게 드러난다. 민화는 그리는 사람과 즐기는 사람의 구분이 없는, 함께 즐기고 소통하는 그림이었기에 굳이 그린 사람이 누군지를 남길 필요도, 의미도 없었다. 그런 익명성 때문인지 민화에는 민예나 민속에서 느끼는 익숙함과 친근함이 있다. 관(官)이 아닌 민(民)의 편안함이라 할까. 그 느낌으로 충분히 즐겁고, 느낌으로 화의(畫意)가 전달되는 그림이 바로 민화다.

우리는 민화를 두고 화격(畫格)을 따지지 않고 표현력을 문제 삼지 않는다. 민화는 옛사람들이 아름다움에 의탁하여 그들의 살아가는 이야기와 현세의 기복을 담은 것이어서 태생적으로 고급한 완상용 미술품이 될 수 없었고 되어서도 안 되는 그림이었다. 그것은 삶과 신앙과 미술을 분리하지 않았던 옛사람들의 본능적 미술활동의 소산으로 보아야 마땅하다. 민화는 백성이 그리고 백성이 즐긴 그림이다. 전문 화가가 특권층의 소수 감상자를 위해 그리지 않았다는 말이다. 따라서 그 즐김에서도 빈부나 반상(班常)의 구분이 없었다. 규방에도 있었고 사랑방에도 있었다. 능력이 되면 화려한 당채의 화조도나 모란도 병풍을 안방에 비치했고, 부족하면 부족한 대로 떠돌이 환쟁이가 그린 까치호랑이 한 점을 벽장문에 붙여 삿된 것들을 멀리하고자 했다.

그렇듯 민화에는 백성들의 삶이 오롯이 녹아 있고 그들의 체취가 진하게 배어 있다. 그 원초적인 에너지가 그림에 생동감을 불어넣었고 상징성을 더했다. 그리하여 민화는 오늘날 한국을 넘어 세계를 매혹하고 있는 것이다.

민화 속의 해학과 풍자, 삶을 긍정하게 하는 활력소

그렇다고 민화가 수복강녕(壽福康寧)이나 부귀영화만을 염원한 것은 아니다. 오히려 그것들을 조롱하고 초월하는 여유를 추구했다. 그 힘의 원천은 해학이었고 풍자였다. 해학과 풍자는 삶이 힘들어도 원망하거나 절망하지 않는 긍정과 희망의 메시지를 담아내는 민화의 또 다른 모습이다.

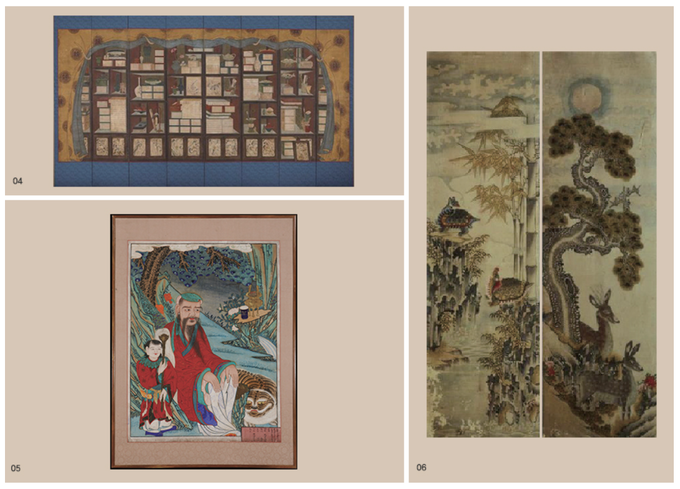

그 해학과 풍자는 독특한 민화의 소재와 표현력에서 비롯한다. 민초들의 삶과 이야기를 그려내는 표현은 서투르고 거칠다. 하지만 작위적인 기교가 없고 정형화된 구도나 형식의 틀을 깨는 파격이 있다. 그런 자유로운 상상력이 있어 그림 속에서 호랑이가 담배를 피우고 토끼가 방아를 찧는다. 거북이가 토끼를 태우고 용궁으로 가고, 책과 화려한 기물(器物)을 가득 차려놓은 사랑방 책걸이 그림에서 인간의 욕망이 펼쳐진다. 비현실적인 부조화 속에서 절묘한 조화가 생겨나고 그것이 보는 사람을 미소 짓게 한다. 사람들은 그 미소의 힘으로 시름을 덜었고 삶의 활력을 얻었을 것이다. 민화는 질곡의 시대를 살아가던 민초들에게 고단한 삶을 위로하고 긍정하게 하는 활력소이자 자양분이었다.

민화 속의 호랑이는 해학과 풍자의 아이콘

그런 해학과 풍자의 전형은 작호도(鵲虎圖, 까치호랑이 그림)에서 찾을 수 있다. 우리 민화의 대명사로 꼽히는 까치호랑이는 그 도상이 중국의 표범 까치 그림에서 시작되었다는 것이 정설이다. 중국에서는 표(豹)와 보(報)가 발음이 비슷하고 까치가 기쁜 소식(喜)을, 그리고 함께 그려진 소나무는 정월을 상징하기 때문에, 새해 기쁜 소식(報喜)을 전하는 길상의 그림이었는데, 조선에 전해지면서 다양한 의미와 구도의 까치호랑이 그림이 그려지게 된다.

그러나 중국과는 달리 우리 까치호랑이에는 길상의 의미에 사회를 풍자하는 이야기가 중첩되어 있다. 우리 정서에 맞게 토착화한 모습이라 할까. 아무튼 그림 속의 호랑이는 양반이나 권력을 가진 관리를 상징하고 까치는 백성을 나타낸다. 까치가 호랑이에게 대들고 호랑이가 꼼짝 못하는 구성을 통해 민초들은 신분에 대한 불만을 해소하는 카타르시스를 느낀다. 까치호랑이는 더 이상 중국 이야기가 아니라, 우리 속에 들어와 우리의 정서로 체화(體化)되어 우리의 이야기로 만들어진 것이다.

까치호랑이 그림은 조선 후기로 오면서 그러한 대립적 도상은 퇴색하고, 화해하는 인간적인 이야기로 진화한다. 백수의 왕이자 악귀를 물리치는 영험한 호랑이가 ‘바보 호랑이’로 전락하고, 술에 취해 비틀거리기도 한다. 호랑이와 까치를 더 이상 동물이 아닌 사람들의 살아가는 이야기로 환치시키는 민화 특유의 스토리텔링이 더해지는 것이다. 바로 여기서 호랑이의 용맹함과 영험함을 뒤집어 멍청한 호랑이로, 때로는 사람 냄새 물씬 풍기는 호랑이로 표현하여 삶의 여유와 해학, 풍자를 중의적으로 담아내는 우리 민화의 높은 정신성을 읽을 수 있다.

04. 책과 화려한 기물(器物)을 가득 차려놓은 사랑방 책걸이 그림에서 인간의 욕망이 펼쳐진다. ⓒ경기도박물관 05.

우리조상은 무속도(巫俗圖)로 초월적 존재와 교통하며 집안의 안녕을 빌었다. ⓒ국립중앙박물관

06. 거북, 사슴, 소나무, 대나무 등이 그려진 십장생도병 ⓒ온양민속박물관

편집부 / 글. 김치호(고미술평론가, 전 숭실대학교 경제학과 교수)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기