호국의 상징 문무대왕릉

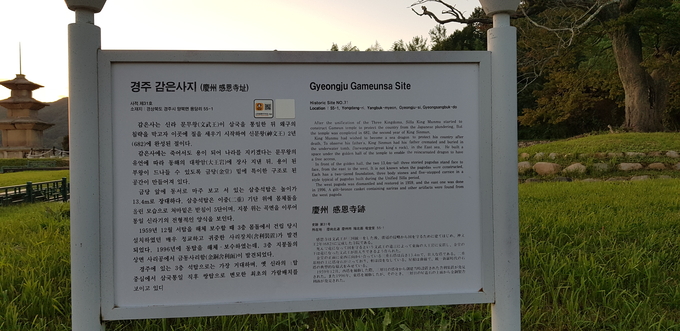

경주 양북면 봉길리 해변 일대에는 문무대왕의 호국정신을 느낄 수 있는 3곳의 유적이 있다. 사적 158호인 문무대왕릉, 사적159호인 이견대, 그리고 감은사 터가 그것이다. 문무대왕릉(文武大王陵)은 신라 제30대 문무대왕(재위 661~681)의 무덤으로 해변에서 약 200미터 떨어진 바다에 모셔져 있다. 문무대왕은 아버지인 태종 무열왕(武烈王)의 업적을 이어받아 668년 고구려를 멸망시키고, 계림도호부를 설치하려는 당나라 군대를 격퇴하여 676년 신라의 삼국통일을 이룬 임금이다.681년 지병으로 임종을 앞두고 있던 문무대왕은 맏아들과 신하들을 부른 자리에서 자신이 죽으면 화장을 한 후 동해바다에 묻으라고 했다. 그렇게 해주면 나라를 지키는 용이 되어 왜구로부터 나라를 지키겠노라는 유언을 남겼다. 그해 7월 문무대왕은 서거했고, 뒤를 이어 왕위에 오른 신문왕은 유언을 받들어 동해안 바다 한가운데 솟은 바위 위에서 장사를 지냈다.동해바다의 용이 되어 왜구의 침입을 막아내고자 했던 문무대왕의 능은 왜구의 침입이 삼국시대 혹은 그 이전부터 얼마나 집요하게 계속되어 왔는가를 보여주는 역사적인 사실이다.

한 나라의 국왕이 해적 무리 혹은 무력집단에 의한 침입에 감내하기 어려운 고난을 당하여 몸소 바다의 용이 되어 나라와 백성을 지키고자 했던 사실은 우리 역사에 있어 왜구 · 일본과 관련하여 신중하고도 심층적인 연구를 요구하고 있다.옛날부터 사람들은 경주시 양북면 봉길리 앞바다 물속에 솟은 이 바위를 ‘대왕바위’ 혹은 ‘대왕암(大王岩)’이라고 불러왔다. 수중릉이 있는 대왕암은 자연 바위를 이용하여 만든 것으로 그 안에 동서남북으로 인공수로를 만들었다.대왕암 위에는 그 중앙에 비교적 넓은 공간이 있고, 그 동서남북 사방으로 물길을 내어 바닷물이 파도를 따라 동쪽으로 나 있는 수로로 들어오고 서쪽 수로로 나감으로써 큰 파도가 쳐도 안쪽 공간은 바다 수면이 항상 잔잔하게 유지된다고 한다. 수면 아래에는 길이 3.7미터, 폭 2미터의 남북으로 길게 놓인 넓적한 거북모양의 돌이 덮여 있고 그 안에 문무왕의 유골이 매장되어 있을 것이라고 추정되고 있다. 문무대왕릉은 1967년 7월 24일 사적 제158호로 지정되었다

이견대(利見臺)는 삼국통일을 이룬 통일신라 문무대왕의 수중릉인 대왕암이 잘 보이는 인근 해변 언덕에 자리 잡은 정자로 평소 신문왕이 대왕암을 바라보던 곳이다.

이곳은 바다에 나타난 용을 보고 크게 이익을 얻었다는 곳이며, 세상을 구하고 평화롭게 할 수 있는 옥대와 만파식적이라는 피리를 용으로부터 받았다는 전설이 여기에서 비롯되었다. 그 후 신라의 역대 임금들이 이곳에서 문무대왕릉을 참배했다.

신문왕이 설립한 이견대는 없어졌지만 1970년 발굴 당시 건물 터를 확인했으며 1979년 신라시대의 건축양식을 추정하여 이견정(利見亭)을 새로 지었다. 경주시 감포읍 대본리 661에 위치하고 있는 이견대는 1967년 8월 1일 사적 제159호로 지정되었다.

감은사지 동·서 삼층석탑

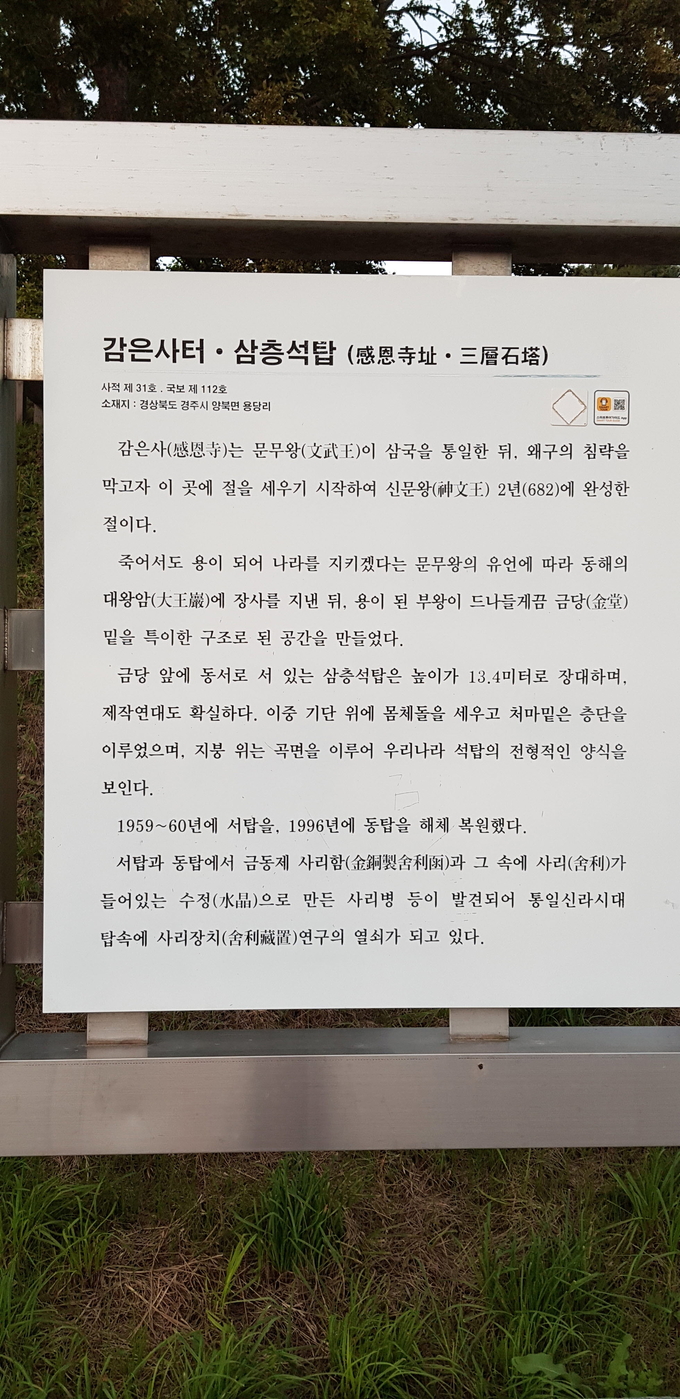

국보 제112호. 2기(基). 목탑의 구조를 단순화시켜 석탑 양식의 시원을 마련한 탑이다. 감은사는 『삼국유사』에 의하면 682년(신문왕 2)에 건립되었는데, 문무왕이 왜병을 진압하려고 이 절을 처음으로 지었으나 역사를 마치지 못하고 돌아가자 그 아들 신문왕이 완성하였다.

이 탑에서 주목되는 점은 각 부의 구성이 백제시대의 초기 석탑과 같이 많은 석재를 사용하고 있는 점인데, 이것은 목탑의 양식을 충실히 계승한 것으로 목조건축에 있어서의 구조성(構造性)을 잃지 않고 있는 증거라고 할 수 있다. 또한 기단을 2단으로 한 새로운 형식을 선보여 이후 석탑의 시원양식을 잘 보여주고 있다.

동서의 두 탑 중 서탑은 1959년 12월에 해체, 보수되었는데, 해체 당시 3층 탑신의 상면 사리공(舍利孔: 사리를 장치하기 위하여 탑재에 파 놓은 구멍)에서 사리장엄구가 창건 당시의 상태로 발견되었다.

사리공은 장경(長徑)을 남북에 두고 중앙보다는 좀 남쪽으로 기울어져 파여 있다. 사리공의 크기는 57㎝×29.5㎝, 깊이 29.1㎝이며, 평평한 바닥 북단 가까이에 직경 15㎝, 깊이 9.3㎝의 원형배수 구멍이 마련되어 있다.

이 사리공 속에는 사각형 금동사리외함, 집모양 금동사리내함, 그리고 유리로 된 사리병으로 구성되었는데, 이들 관계 유물은 조성 연대가 뚜렷하고 발견장소도 확실하여 보물 제366호(감은사지 서 삼층석탑 내 유물)로 지정되어 있다.

이후 1996년에 진행된 동탑의 해체, 수리 때에도 3층 탑신에서 서탑과 비슷한 사리장엄구가 발견되었으며, 2002년 보물 제1359호로 지정되었다. 동탑 사리장엄구는 서탑과 마찬가지로 외함의 네 벽면에 사천왕이 표현되어 있으며, 내함에는 서탑과 달리 대나무 마디 모양으로 기둥을 세워 천개를 받치고 있다. 천개에 드리운 장식 끝에 누금기법으로 만든 무게 0.04g의 초소형 풍탁이 달려 있어 당시의 놀라운 금속세공기술을 엿볼 수 있다.

2006년 서탑은 다시 보수작업에 들어가 표면 오염물질 제거 등의 보존처리와 부재강화 처리, 3층 옥개석 해체, 수리 등의 과정을 거쳐 2008년 복원되었다.

이 석탑은 상하 2단의 기단과 탑신부의 각 면에 우주와 탱주가 모각되어 있고 낙수면이 경사를 이루고 있고 전각에서 추녀가 위로 들려지는 등 목조건축양식을 보여주고 있으며, 수평을 이루고 있는 추녀 밑 부분과 층단을 이루고 있는 받침 등 전조탑파양식(塼造塔婆樣式)을 모방하고 있는데, 이와 같은 석탑양식은 이후 우리나라 석탑의 전형으로 정립되었다.

자료참조 : 한국민족문화대백과사전 사진:유시문 기자

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기