운제산 오어사

한국학중앙연구원이른 봄이 오고 있는 포항 운제산은 아직 쌀쌀하다. 동해안이지만 남쪽과 가까워 강우량이 풍부 할텐데 계곡의 물은 바싹 말라있다

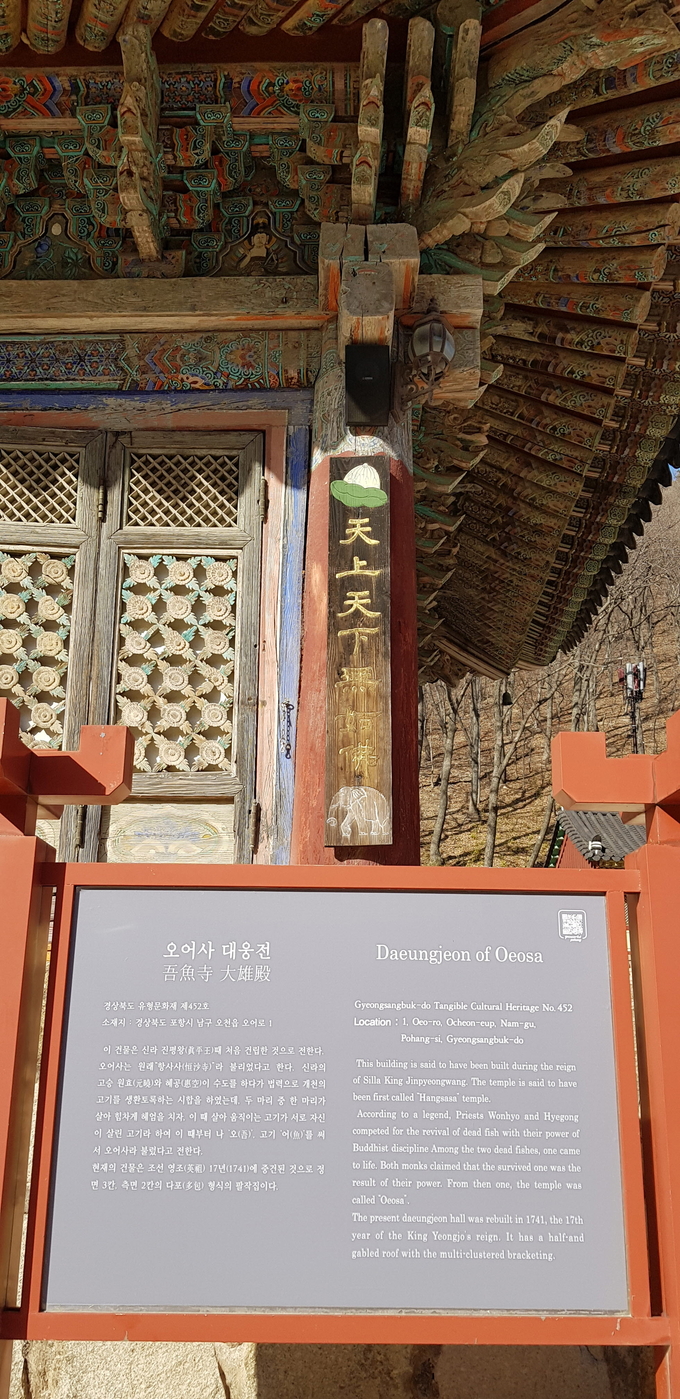

대한불교조계종 11교구 본사인 불국사의 말사인 오어사는 이 곳에 위치하고 있으며, 신라 진평왕 때 자장율사(慈藏律師)가 창건하여 항사사(恒沙寺)라 하였다.

그 뒤 신라 고승 원효(元曉)와 혜공(惠空)이 함께 이곳의 계곡에서 고기를 잡아먹고 방변(放便)하였더니 고기 두마리가 나와서 한마리는 물을 거슬러올라가고 한마리는 아래로 내려갔는데, 올라가는 고기를 보고 서로 자기 고기라고 하였다는 설화에 의하여 오어사라 하였다는 전설이 있다.

대웅전(大雄殿)은 목조석가여래삼불좌상(경상북도 유형문화재 제498호)을 주불로 모신 전각으로, 삼존불은 안상이 3단으로 구성된 수미단 위에 안치하고 그 뒤에는 불벽을 구성하여 불화를 걸었다. 주존인 석가불은 항마촉지인을 지었으며, 좌우 협시불은 각각 시무외인을 지어 전체적으로 좌우대칭이 잘 조화되어 있으며, 1765년에 조성되었다고 한다.

불상을 조성한 금어스님과 조각 승 상정을 비롯하여 5인의 조각 승이 기록되어 있다.

후불탱 외에 대웅전에는 삼장탱, 신중탱, 지장탱이 봉안되었다. 삼존불의 상단에는 연꽃 봉우리가 조각된 닫집을 설치하여 화려하게 장엄(莊嚴)하였다. 의례를 행하는 대웅전 내부 바닥은 마루를 깔았고, 천정은 우물반자로 마감하여 연꽃무늬로 단청한, 오어사(吾魚寺)의 중심 건물이다. 창건은 신라 진평왕 대로 전하지만, 대웅전의 초창 연대는 전하지 않는다.

대웅전을 중심으로 좌우의 요사채와 전면에 설치된 금강문이 작은 마당을 이루는 조선 중기적 배치를 보이고 있다. 따라서 대웅전의 중건 시점은「대웅전 상량문(大雄殿上樑文)」에 근거하여 1741년(영조 17) 4월 21일임을 확인할 수 있다. 건물의 규모는 정면 3칸에 측면 2칸으로 팔작 기와지붕을 얹었으며, 포작은 3출목의 다포형식이다. 공포는 외2출목으로 구성했으며, 공포 상부에 놓여 밖으로 돌출되는 보머리는 봉황 머리를 조각하고 귀포의 상부는 용머리를 조각했다. 1985년에 경상북도 문화재자료 제88호로 지정되었다가 2012년 10월 22일에 경상북도 유형문화재 제452호로 승격 지정되었다

대웅전 정면 3칸에는 모두 청판이 있는 꽃살 삼분합문을 달았다. 분합문은 하부에 청판, 중간부에 꽃살, 상부에 빗살을 두는 방식으로 구성되었다. 꽃살은 꽃이 피어나는 모양을 조금씩 달리 표현하여 다양성을 주었으나, 전체적으로 통일된 형태다. 양 측면에는 창호와 출입문을 두지 않았지만, 후면 어칸의 중심부에 전면과 같은 꽃살청판문을 외여닫이로 시설하였다.

현존하는 당우로는 대웅전을 중심으로 나한전(羅漢殿)·설선당(說禪堂)·칠성각·산령각 등이 있다. 이 중 대웅전을 제외한 당우들은 모두 최근에 건립된 것이다. 유적에 의하면 자장(慈藏)과 혜공·원효·의상(義湘)의 네 조사(祖師)가 이 절과 큰 인연이 있었음을 알 수 있다. 즉, 절의 북쪽에 자장암과 혜공암, 남쪽에 원효암, 서쪽에 의상암 등의 수행처가 있었으므로 이들 네 조사의 행적과 연관짓고 있다. 대표적인 유물로는 유물전시관에 보관되어 있는 원효대사의 삿갓이다.

지극히 정교하게 만들어진 이 삿갓의 높이는 1척이고 지름은 약 1.5척이다. 뒷부분은 거의 삭아버렸지만 겹겹으로 붙인 한지에는 글씨가 새겨져 있다. 이 삿갓은 마치 실오라기 같은 풀뿌리를 소재로 하여 짠 보기 드문 것이다.

이 밖에도 절내에는 불계비문(佛契 碑文)·염불계비문(念佛契碑文)·운제산단월발원비문(雲梯山檀越發願碑文) 등과 부도가 있다. 현존하는 부속암자로는 자장암과 원효암이 있으며, 오어사 앞의 저수지위의 출렁다리는 원효교 라고 부르며, 원효암 방면으로 가는 둘레길을 연결하기 위해 오어지를 가로 지르는 현수교이다. 주변은 홍계폭포, 기암절벽 등의 경치가 아주 뛰어난 멋진 절경이다.

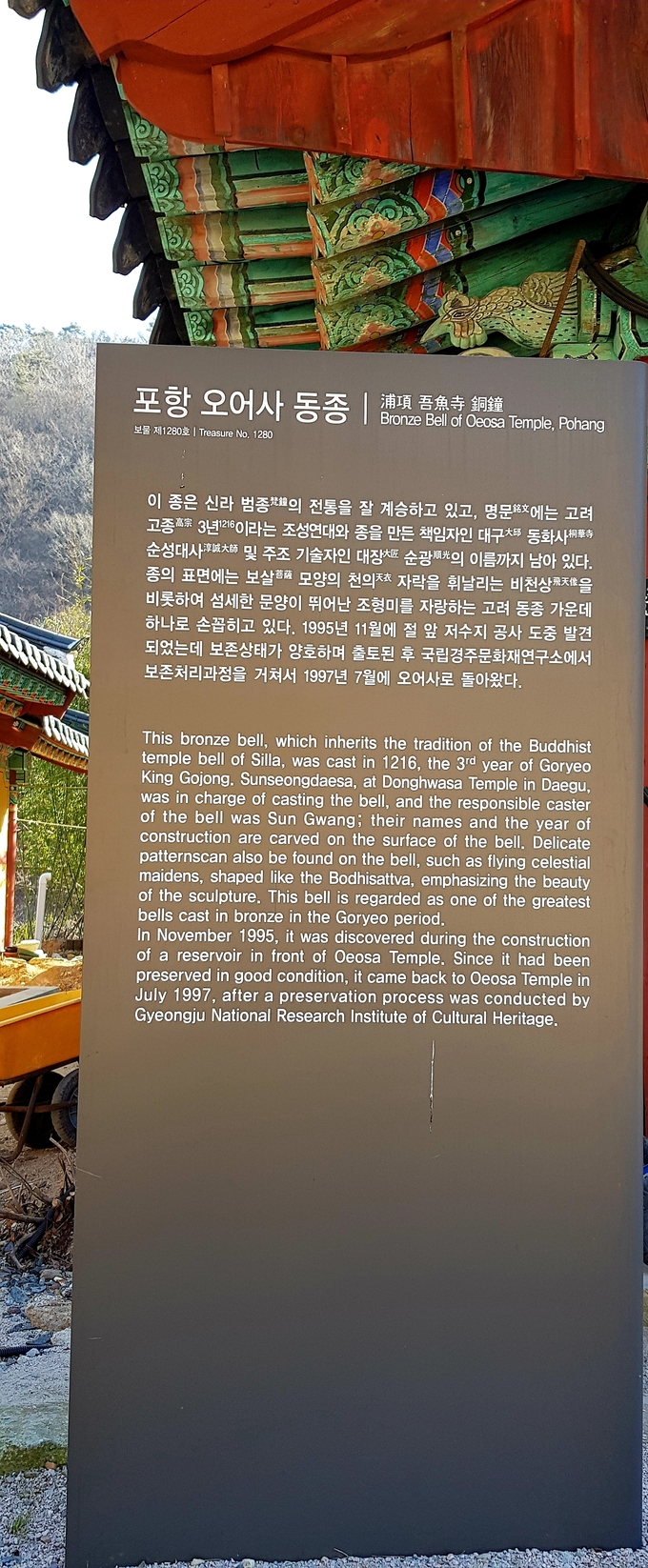

보물 제1280호인 동종銅鍾은, 높이 93.5㎝. 몸체에 새겨진 명문에 동화사(桐華寺) 스님들이 공동으로 발원하여 삼백 근의 중량을 들여 오어사에서 정우(貞祐) 4년, 즉 1216년(고종 3)에 대장(大匠) 순광(順光)이 만들었다는 내용이 기록되어 있다.

S자형으로 굴곡을 이룬 용뉴(龍鈕)는 앞을 바라보고 있는데, 가는 목에는 비늘과 갈기가 매우 정교하면서도 사실적으로 표현되어있다. 용의 이마 위로 솟아난 뿔이 앞뒤로 갈라져 있는 모습이 독특하다. 용의 입안과 오른발 위로 보주가 표현되었는데, 특히 발 위의 보주는 칠보문(七寶文)처럼 투각 장식되었다. 연당초문으로 장식된 음통에 마치 새 깃털 같은 용뉴의 갈기가 함께 부조되었고 음통 꼭대기에는 작은 보주가 둘러져 장식되었다.

천판(天板)의 바깥 테두리에는 여러 겹으로 이루어진 복엽의 입상화문대(立狀花文帶)를 높게 돌출시켰고 그 아래 상대(上帶)와 종구(鐘口) 쪽의 하대(下帶)에는 활짝 핀 연꽃과 연꽃을 줄기로 연결시킨 연당초문(蓮唐草文)을 유려하게 부조하였다. 상대 아래의 연곽(蓮廓)에는 연화 위에 높게 돌기된 연꽃봉오리가 9개씩 배치되었으나 일부는 부러졌다.

연곽과 연곽 사이에 해당되는 몸체에는 구름 위에 무릎을 꿇고 합장한 보살좌상을 앞뒤 두 곳에 부조하였다. 머리에 보관을 쓴 보살상의 양팔을 감고 두광 위로 솟구친 세 가닥의 천의는 매우 섬세하지만 약간 부자연스럽고 경직된 모습이다. 보살상 사이에는 당좌를 배치하였는데, 당좌는 원형의 자방 주위에 여의두형의 엽문을 두르고 다시 그 바깥을 이중의 도식적인 연판으로 장식하였다.

이 종에서 특히 주목되는 것은 한쪽 당좌 위로 위패 모양의 명문곽을 만들어 그 안에 ‘옴마니반메훔’으로 보이는 육자광명진언(六字光明眞言)을 돋을새김한 점이다. 이처럼 몸체에 범자문을 새긴 것은 무술명종(戊戌銘鐘, 국립부여박물관 소장)과 같은 극히 일부의 13세기 후기 종에서 찾아볼 수 있었으나 이 종으로 인해 1216년에 이미 범자문이 등장하였다는 사실을 알 수 있다. 더불어 조선시대에 제작된 남양주 봉선사 동종(南陽州 奉先寺 銅鍾, 1469년)에서 볼 수 있는 ‘육자광명진언’의 원류를 이 오어사 동종과 같은 고려 13세기 종에서 찾아볼 수 있다는 점에서 자료적 가치를 지닌다.

보존 상태가 완전하면서도 양식적으로 매우 뛰어나고 몸체에 제작 연대를 알 수 있는 명문을 지니고 있어 고려 후기 범종 연구의 자료로서 높이 평가된다.

참조: 한국민족문화대백과사전, 한국학중앙연구원

사진: 일련신문

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기