최 치 원 (崔 致 遠)]

신선놀음에 도끼자루 썩는 줄 모른다는 이야기는 최치원에 대한 전설인 듯 해동 도가의 조종(祖宗) 으로 추앙 천상에서 상제님께 거짓 보고를 드린 죄로 인간세계에 유배되어 태어난 적선(謫仙)최치원은 신라 말기의 학자·문장가이며 본관은 경주이다.

「삼국사기」에 의하면 경주 사량부인(沙梁部人)으로 되어 있고 「삼국유사」에도 본피부인(本彼部人)이라 하여, 이를 근거하여 최치원은 경주 태생으로 인식되어 있다.

그러나 정조 때 최치원의 전기를 썼다는 서유구의 「교인계원필경서(校印桂苑筆耕序)」에는 공(公)의 이름은 치원(致遠)이요, 자는 해부(海夫)요, 고운(孤雲)은 호이니 호남 옥구(沃溝)사람이라고 적고 있다.

최치원의 탄생에 관한 이야기는 우리나라의 각 지방에 유포되어 전하고 있는데「최고운전(崔孤雲傳)」에서는 최치원을 천상에서 상제님에게 거짓 보고를 드린 죄로 인간세계에 유배되어 태어난「적선(謫仙)」으로 표현하고 있다.

최치원은 12세의 어린 나이로 당나라로 유학을 떠났는데 유학한지 7년만인 874년에 18세의 나이로 예부사랑 배찬이 주관한 빈공과(賓貢科)에 합격하였다.

그리고 2년간 낙양을 유량하면서 시작(詩作)에 몰두하였는데 그때 지은 작품이「금체시(今體詩)」5수 1권,「오언칠언 금체시」100수 1권,「잡시부(雜詩賦)」30수 1권 등이 있다.

그 뒤 876년 당나라의 선주(宣州)표수현위가 되었다.

이때 지은 글들을 추려 모은 것이「증산복궤집」1부 5권이다.

그러나 문명(文名)을 떨친 것은 879년 황소(黃巢)가 반란을 일으켰을 때이다.

그 당시 제도행영병마도통인 고변의 종사관이 되어 표·장·격·서·위곡·거첩·제문·소계장·잡서·시 등 1만여 수를 지어 귀국 후 정선하였는데 그것이「계원필경」20권이다.

이 가운데 특히 「토황소격(討黃巢檄)」은 명문으로 이름이 높다.

최치원은 29세에 당에서의 관직생활을 마치고, 신라에 돌아왔다.

귀국하자마자 헌강왕은 그를「시독겸 한림학사 수병부시랑지서서감사」로 임명하였다.

국내에서도 문명(文名)을 떨쳐 귀국한 다음해에 왕명으로「대승복사비문」등의 명문을 남겼고, 당나라에서 지은 저작들을 정리하여 국왕에게 진헌하였다.

그러나 당시의 신라사회는 이미 붕괴를 눈앞에 두고 있었다.

그의 귀국 후 얼마 안되어 헌강왕이 승하하고 진성여왕이 들어섬으로써 국정은 점차 혼미에 빠지고 조정에는 그를 시기하는 무리들이 많아서 마침내 그는 실의에 젖어 외직을 자청하기에 이르렀다.

진성왕 8년 그는 시무책 10여조를 올리기도 하였지만 그의 시무책은 아무런 시행을 보지 못하였다. 그 당시 최치원은 신라가 망하고 고려가 새로 일어날 것을 미리 알고 있었다고 한다.

「삼국사기」「최치원전」에 의하면 최치원이 고려 왕건에게 서한을 보냈는데 그 가운데 『계림은 시들어 가는 누런 잎이고, 개경의 곡령은 푸른 솔(계림황엽(鷄林黃葉) 곡령청송(鵠嶺靑松)』이라는 구절이 들어 있었다.

최치원은 귀국 후 현실에 대한 그의 꿈이 좌절을 겪고 실의에 빠지면서 신선술을 공부하기 시작하였다. 세상이 어지러워지자 그는 심산유곡이나 해변에서 은둔하기를 좋아하였다.

당나라 유학 시절 김가기와 최승우에게 환반지학(還返之學)이란 장생술을 배웠고, 외삼촌인 현준(玄俊)으로부터 시해법(尸解法)의 일종인 보사유인지술(步捨遊引之術)을 전수 받았다.

그 외에 고조선 시대부터 전래되어온 고유의 선도(仙道)를 계승하여 해동 도가의 비조가 되었다.

고조선이래 고유의 선도란 우리나라 선파(仙派)의 조종인 환인(桓因)의 도를 신라 사선(四仙)중의 한 사람이 영랑(永郞)이 문박씨(文朴氏)를 통해 계승시킨 것으로 그 사상은 풍류도(風流道)에 압축되어 나타나 있다.

최치원의 풍류도에 대한 사상은「난랑비서(鸞郞碑序)」에 잘 표현되어 있는바,「난랑비서」는 신라의 화랑난랑을 위해 건립한 비석의 해설부분에 해당하는 산문으로 그 전문(全文)은 전하여지지 않고 일부만이「삼국사기」4권「신라본기」진흥왕 37년(576)조 기사에 인용되어 있다.

『그 가르침을 마련한 근원은「선사(仙史)」에 상세히 실려있지만은 사실 거기에는 세가지교(유·불·도)의 정신이 다 포함되어 있어 뭇 사람을 도와서 교화하여 준다.

이를테면 들어와서는 집안에서 효도하고, 나가서는 나라에 충성하고 하는 것은 노나라 사구(공자)의 취지이고, 작위함 없는 일에 처하고, 말하지 않는 가르침을 실행하고 있는 것은 주나라 주사(노자)의 주장이고, 모든 악은 저지르지 않고 모든 선은 받들어 실행하고 축건태자(석가)의 교화이다.』

최치원의 죽음에 대한 기록은 모호하다.

그는 신라왕실에 대한 실망으로 40여세 장년의 나이로 관직을 버리고 소요자방(消遙自放)하다가 마침내 은거를 결심한다.

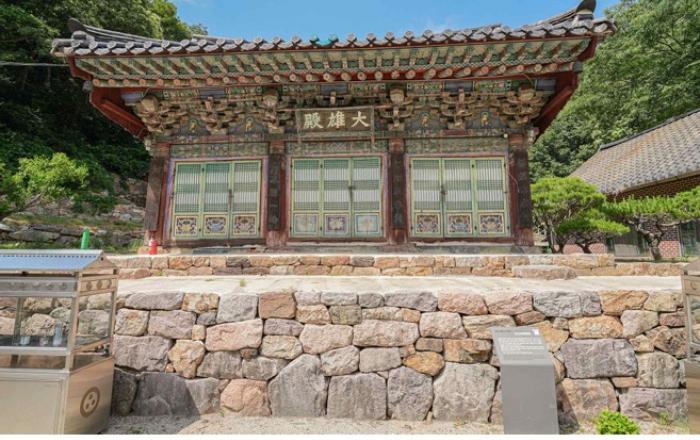

즐겨 찾는 곳은 경주의 남산, 강주(지금의 의성)의 빙산, 합천의 청량사, 지리산의 쌍계사, 합포현(지금의 창원)의 별서 등이었다고 하는데, 이밖에도 동해의 해운대를 비롯하여 그의 발자취가 머물렀다고 전하는 곳이 여러 곳 있다.

만년에 가야산 해인사에 외삼촌 현준(玄俊)과 함께 머물렀는데 그 후의 행적은 전혀 알 길이 없다. 산수간에 방랑하다가 죽었다고도 하며 자살한 것이 아닌가 하는 추정도 있으나 세간에는 득선(得仙)하여 지상신선이 되었다는 흥미로운 이야기가 있다.

「신동국여지승람」의 기록에 의하면 최치원은 어느 날 아침 일찍 일어나 문 밖을 나와서 관(冠)과 신을 수풀사이에 남긴 채 간 곳을 알지 못한다 라고 되어있고 김종직의 시(詩)에는 그가 시해선(尸解仙)이 되었다는 구절이 있으며 주세붕의 해운대시(海雲臺詩)에는 그를 유선(儒仙)이라 표현하였다.

보다 놀라운 것은「지봉유설(芝峯類說)」에 수록되어 있다는 것이다.

민간에 전하는 속담에『신선 놀음에 도끼 자루 썩는 줄 모른다.』라는 말이 있는데 여기에 나오는 신선이 바로 최치원이었다는 사실은 흥미롭기 그지없다.

이 전설과 관련된 기록이 「최고운전(崔孤雲傳)」에 전하는 내용은 다음과 같다.

『정덕(

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기