지금의 경기도 안양시에 있는 인덕원은 조선시대에 여행자들에게 숙박을 제공하던 원이 있던 곳이다.

환관이 덕을 베풀었다는 인덕원엣길

지금의 경기도 안양시에 있는 인덕원은 조선시대에 여행자들에게 숙박을 제공하던 원이 있던 곳이다. 숙박업소가 있었을 만큼 인덕원은 주변 지역으로 연결되는 교통로가 잘 발달해 있었다. 특히 인덕원은 남쪽의 수원과 북쪽의 과천 및 한양으로 이어지던 길인 삼남길이 통과하던 지점이었다. 조선시대에는 정조가 화성에 있던 현륭원을 참배할 때에 자주 통과하던 길로 이용되기도 했다. 인덕원에 살던 사람들은 생계를 유지하기 위해 인덕원 옛길을 따라 한양에 와서 장작을 팔았다.

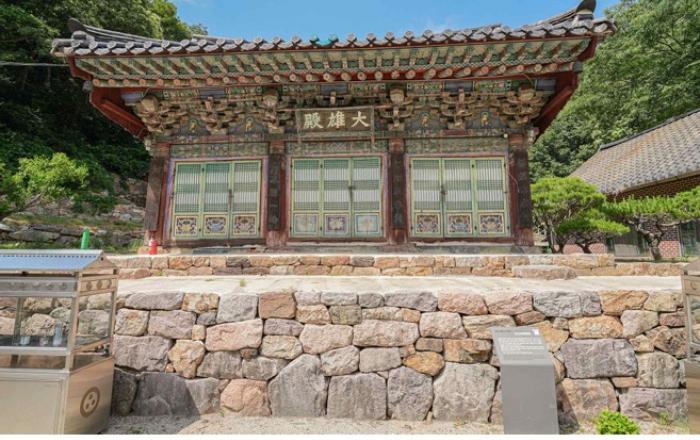

정조의 현륭원 행차(사진출처:국립중앙박물관)

정조의 현륭원 행차(사진출처:국립중앙박물관)

조선시대에는 한양에서 전국으로 향하던 간선도로가 한양을 중심으로 방사상으로 뻗어 있었다. 6개 방향으로 뻗었던 대로는 사람들이 많이 왕래하던 길이었다. 한양에서 충청도, 전라도, 경상도가 있는 남부지방으로 향하던 길은 삼남지방으로 가는 길이라는 의미에서 삼남로 또는 삼남대로라 불리기도 했다. 삼남로는 조선시대 육로 교통의 중심축이었으며, 이 길을 통해 삼남지방의 물산이 중앙으로 이동하고 젊은 선비들은 과거를 치르기 위해 한양으로 올 수 있었다. 한양에 접해 있던 경기도를 통과하던 길은 경기도 삼남길이라는 이름으로 근래에 다시 조명되고 있다.

경기도 삼남길 가운데 제2길이 인덕원 옛길이다. 인덕원(仁德院)은 경기도 안양시 동안구 관양동에 있던 숙박 기능을 갖춘 편의시설이었다. 조선시대에 한양에 살던 환관들이 이곳으로 살면서 동네 주민들에게 덕을 베풀었다는 데에서 인덕이라는 이름이 생겨났으며, 이 마을에는 여행중인 관리들에게 숙박 기능을 제공하던 원이 있었다. 환관이란 궁중에서 임금을 보좌하던 내시를 일컫는다. 이로 인해 인덕원은 내시마을이라 불리기도 했다.

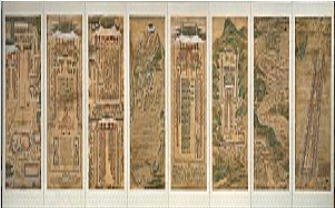

인덕원은 과천과 안양, 의왕을 잇는 경기 남부의 교통 요지로 매우 유서 깊은 곳이다. 조선시대에 제작된 지도 가운데 『해동지도』에는 인덕원평(仁德院坪), 『1872년 지방지도』에는 인덕원천(仁德院川), 『대동여지도』에는 인덕원 등으로 표기되어 있다. 『대동여지도』에서는 과천현 북쪽의 남태령을 지나 과천을 경유하여 인덕원을 지나면 수원으로 이어지는 도로가 표기되어 있다. 사람들이 많이 다니면서 인덕원에는 자연발생적으로 주막이나 상점들이 등장했다. 인덕원은 조선시대에 사방을 연결하는 주요한 교통 요지였으며, 현대에도 중요한 교통 결절점으로 기능하고 있다. 인덕원 터의 정확한 위치는 알 수 없지만, 지금의 경기도 안양시 동안구 인덕원역 6번 출구 근처의 이면도로에 인덕원 터 표지석이 설치되어 있다.

『세조실록』 9권(1457년)에는 인덕원 일대의 지형에 대한 평가가 있다. 인덕원 동쪽에 이르러 주변의 산세를 살펴보니 왼쪽과 오른쪽에 각각 용과 호랑이의 기운이 자못 아름답다며 풍수상으로도 매우 길지라는 평가를 하였다. 현대의 풍수가들도 인덕원 일대가 배산임수의 길지이며, 부의 기운까지 가진 상업의 요지라고 평가하기도 한다.

인덕원 옛길은 인덕원 터에서 학의천을 지나 백운호수에 이르는 구간을 포함한다. 경기도 안양시 동안구 관양동의 새마을공원 옆에는 인덕원 옛길 표지석이 설치되어 있다. 인덕원 터 표지석과 인덕원 옛길 표지석은 100여 m 떨어져 있다. 1999년 10월에 설치된 인덕원 옛길 표지석의 뒷면에는 정조가 화성 현륭원으로 능행을 할 때 인덕원에 머무르면서 주변 고을 백성들의 민원을 듣고 그들의 생활상을 보살폈다는 기록이 있다.

정조는 12번의 능행 가운데 6차례에 걸쳐 인덕원 옛길을 따라 이동했다. 『정조실록』 37권(1793년)에는 정조가 현륭원에 가던 길에 과천에서 낮 시간 동안 머물렀으며, 오후에 인덕원 들녘을 지니다 길가에 있던 남성들을 불러서 위로하며 고통스러운 것이 무엇인지를 물었다는 기록이 전해진다.

지금 인덕원은 경기도 과천시와 군포시, 수원시 등지로 향하는 도로의 분기점이다. 일제강점기 이전에는 북쪽의 시흥군 과천면, 동쪽으로는 시흥군 일왕면, 남쪽으로는 수원군 등지의 교통로가 만나는 지점이었다. 1950년 6.25 전쟁 때만 해도 인덕원 일대는 소나 말이 끄는 마차가 겨우 다닐 수 있을 정도로 좁았고 포장도 되지 않아 사람이 다니기도 힘든 길이었다. 조선시대에는 인덕원 사람들이 한양의 영등포나 남대문 등지에 나무를 팔러 가던 유일한 길이기도 했다.

조선 후기에는 인덕원 일대의 주민들이 생활고를 해결하기 위해 주변의 관악산, 청계산 등지에서 나무 장작을 마련하여 안양이나 영등포의 시장에 팔았다. 소 등에 장작을 싣거나 지게에 짊어지고 밤 12-1시 사이에 인덕원을 출발하면 남태령 고개를 넘어 한양 도성에 도착해 장작을 팔 수 있었다고 한다. 일제강점기에는 남태령 고갯길의 폭이 넓어지면서 우마차를 이용해 장작을 운송했다.

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기