이 보물은 의좌상(의자에 앉은 자세)을 취한 본존 미륵불과 입상의 좌우 협시보살 등 총 3구로 구성되어 있다.

애기애기한 부처와 두 보살 셋이 모여 보물이 되다

어린 화랑을 미륵의 화신으로 여긴 신라인들의 정신세계 엿보여

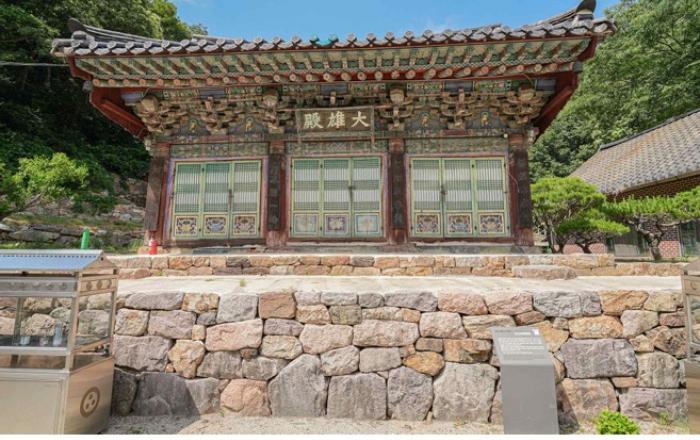

01.보물 제2071호 경주 남산 장창곡 석조미륵여래삼존상 ⓒ문화재청

01.보물 제2071호 경주 남산 장창곡 석조미륵여래삼존상 ⓒ문화재청

이 보물은 의좌상(의자에 앉은 자세)을 취한 본존 미륵불과 입상의 좌우 협시보살 등 총 3구로 구성되어 있다. 일반적으로 의좌상 형식의 불상은 5~6세기 이후 크게 유행했고, 미륵불을 상징한 예가 많다. 미륵불상의 경우 우리나라 의좌상 불상 중 시기가 가장 오래된 작품으로서 원만하고 자비로운 얼굴에 오른손은 손가락을 구부린 채 들고 있고 왼손은 주먹을 쥔 시무외·여원인(施無畏·與願印)의 변형된 손모양을 하고 있다.

두 협시보살은 1미터 남짓의 아담한 체구에 머리에는 삼화(三花) 보관을 쓰고 각각 지물(持物)을 들고 서 있는데 뺨이 통통한 아기처럼 입가에 잔잔한 미소를 짓고 있는 게 특징이다. 몸에 걸친 천의(天衣) 자락과 장식 등은 섬세하게 표현되었다.

이 세구는 모두 어린아이 몸 같은 느낌의 아담한 신체 비례를 보이고 있는데, 실제로 어린아이처럼 귀엽고 천진난만한 용모로 인해 ‘애기부처’로 불리기도 한다.

『삼국유사』의 기록에 따르면 이 삼존상은 644년에 생의(生義) 스님이 발견해 삼화령에 봉안했다고 하며, 같은 책 「기이(紀異)」편에는 ‘삼화령 미륵세존 설화’를 바탕으로 이 불상과 관련된 기록이 남아있다. 『삼국유사』에 등장하는 미륵세존 설화와 ‘삼화(三花)’라는 명칭에서 알 수 있듯이, 신라시대 미륵불은 화랑(花郞)과 깊은 연관성이 있는 것으로 신앙되어 왔다.

따라서 장창곡 미륵여래삼존상은 망자(亡者)가 화랑으로 환생하기를 염원하며, 어린 화랑을 미래불인 미륵의 화신으로 여긴 신라인들의 정신세계가 담겨 있는 것이라 볼 수 있다. 이처럼 불심(佛心)과 동심(童心)이 절묘하게 조화를 이루고 있고 7세기 신라 전성기의 수준 높은 조각양식을 보여주는 등 한국 조각사에서 중요한 학술적・예술적 위상을 지닌 작품이다. 문화재청 유형문화재과

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기