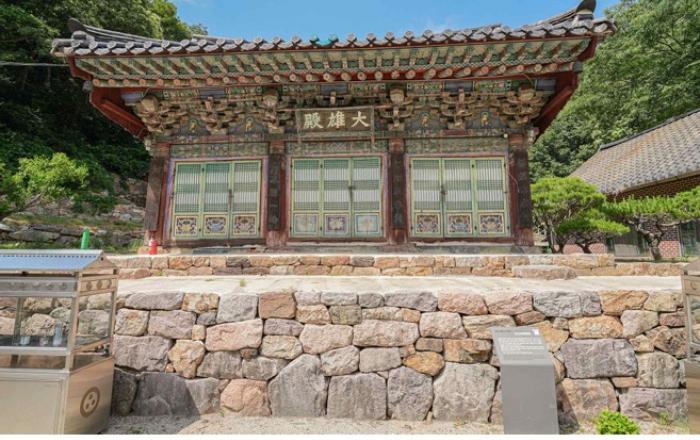

높이 2.8m. 국보 제84호. 서산시 운산면은 중국의 불교 문화가 태안반도를 거쳐 부여로 가던 행로상에 있다. 즉, 태안반도에서 서산용현리마애여래삼존상이 있는 가야산 계곡을 따라 계속 전진하면 부여로 가는 지름길이 이어지는데, 이 길은 예로부터 중국과 교통하던 길이었다.

이 옛길의 어귀가 되는 서산용현리마애여래삼존상이 있는 지점은 산세가 유수하고 천하의 경승지여서 600년 당시 중국 불교 문화의 자극을 받아 찬란한 불교 문화를 꽃피웠다. 그 단적인 예가 서산용현리마애여래삼존상이다.

묵중하고 중후한 체구의 입상인 본존(本尊)은 머리에는 보주형(寶珠形) 두광(頭光)이 있으며, 소발(素髮)의 머리에 육계(肉髻)는 작다. 살이 많이 오른 얼굴에는 미소가 있고 눈은 행인형(杏仁形)으로 뜨고 있다.

목에는 삼도(三道)가 없고 법의(法衣)는 두꺼워서 거의 몸이 나타나 있지 않다. 옷주름은 앞에서 U자형이 되고 옷자락에는 Ω형의 주름이 나 있다. 수인(手印)은 시무외(施無畏)·여원인(與願印)으로 왼손의 끝 두 손가락을 꼬부리고 있다. 발밑에는 큼직한 복련연화좌(覆蓮蓮華座)가 있고, 광배 중심에는 연꽃이, 둘레에는 화염문이 양각되었다.

이에 대하여 우협시보살(右脇侍菩薩)은 머리에 높은 관을 쓰고 상호(相好)는 본존과 같이 살이 올라 있으며, 눈과 입을 통하여 만면에 미소를 풍기고 있다. 목에는 짧은 목걸이가 있고 두 손은 가슴 앞에서 보주(寶珠)를 잡고 있다.

천의는 두 팔을 거쳐 앞에서 U자형으로 늘어졌으나 교차되지는 않았다. 상체는 나형(裸形)이고 하체의 법의는 발등까지 내려와 있다. 발밑에는 복련연화좌가 있다. 머리 뒤에는 보주형 광배가 있는데, 중심에 연꽃이 있을 뿐 화염문은 없다.

좌협시보살은 통식(通式)에서 벗어나 반가사유상(半跏思惟像)을 배치하였다. 이 보살상은 두 팔에 크게 손상을 입고 있으나 전체의 형태는 충분히 볼 수 있다. 머리에는 관을 썼고 상호는 다른 상들과 같이 원만형(圓滿形)으로 만면에 미소를 띠고 있다.

상체는 나형이고 목에는 짧은 목걸이를 걸쳤다. 허리 밑으로 내려온 옷자락에는 고식의 옷주름이 나 있다. 발밑에는 큰 꽃잎으로 나타낸 복련대좌(覆蓮臺座)가 있다. 머리 뒤에는 큰 보주형 광배가 있는데, 그 형식은 우협시보살의 광배 형식과 같다.

이 삼존상은 《법화경》의 수기삼존불(授記三尊佛), 즉 석가불·미륵보살·제화갈라보살을 나타낸 것이다. 《법화경》 사상이 백제 사회에 유행한 사실을 입증해 주는 가장 중요한 사료이다. 따라서 이 불상은 백제 불교사 내지 사상사 연구에 중요한 구실을 한다. 또한 조선조 사원에 흔히 건립된 응진전(應眞殿) 수기삼존불의 가장 오래된 원조로서의 의의가 있다.

석가여래입상

둥글고 풍만한 얼굴 모양에 반원형의 눈썹, 얕고 넓은 코, 살구씨 모양의 눈을 크게 뜨고 미소를 짓고 있어 유쾌하면서도 자비로운 인상을 보여준다.

법의는 양어깨를 모두 걸친 퉁견의 모양으로 두껍게 표현하여 몸의 굴곡이 드러나지 않고 앞면에 U자형의 주름이 다리부근까지 내려온다.

두광(頭光)의 원 안쪽에는 연꽃을 새기고, 바깥쪽에는 불꽃무늬를 새겨 보주형 두광으로 조작했고,다섯손가락을 가지런히 펴고 손바닥을 밖으로 하여 어깨 높이까지 올린 모양의 시무외인과 손바닥을 밖으로 하여 내란 모양의 여원인으로 표현하였다.

제화갈라보살입상

제화갈라보살은 석가에게 성불하라는 수기(授記)를 준 과거불의 보살일때의 이름이다. 눈과 입을 통하여 만면에 미소를 띠고 있으며, 양손으로 보주를 들고 머리에는 연꽃을 새긴 보주형 두광과 다양한 무늬와 꽃으로 장식된 보관을 쓰고있다.

미륵반가사유상

왼쪽 다리 위에 오른쪽 다리를 올리고, 왼손으로 발목을 잡고 있으며 오른쪽 손가락으로 턱을 받치고 있는 전형적인 반가사유상의 모습이다. 천진난만한 미소를 짓고 있으며 머리에는 꽃으로 화려하게 장식된 보관을 쓰고 뒤에는 연꽃이 새겨진 보주형광배가 있다.

서산 용현리 마애여래삼존상이 일반인들에게 알려진 것은 그리 오래되지 않았다. 1958년에 문화재 현장 조사를 하던 중 지나가던 한 나무꾼이 인(印)바위라는 곳에 옛날 힘이 센 장사가 부처님을 만들었다는 말을 듣고 가보니 깊은 산중에 마애여래 삼존상이 있었다고 한다.

서산 용현리 마애여래삼존상은 우리나라에서 발견된 마애불 중 최고의 작품으로 손꼽힌다. 얼굴 가득히 자애로운 미소를 띠고 있어 당시 백제인의 온화하면서도 낭만적인 기질을 엿볼 수 있으며 백제의 미소로 잘 알려져 있다. 빛이 비치는 방향에 따라 웃는 모습이 각기 다르게 보이는 특징이 있다.

중앙에 현세불을 의미하는 여래입상, 좌측에 과거불을 의미하는 제화갈라보살입상, 우측에 미래불을 의미하는 반가사유상이 삼세불로 조각되어 있다. 반가상이 조각된 이례적인 이 삼존불상은 「법화경(法華經)」의 석가와 미륵, 제화갈라보살을 표현한 것으로 추정된다

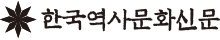

현재 국보 84호인 마애여래 삼존상은 통일신라시대 화엄십찰의 하나로 대가람이었던 보원사

옛터에 세워진 조계종 제7교구 말사인 보원사에서 관리하고 있다.

조선시대에는 ‘강당사(講堂寺)’라고도 불렸다. 이 사찰은 백제시대 이래의 고찰(古刹)임에도 불구하고 그 역사를 알 수 있는 사지(寺誌)나 사적기(事蹟記) 등의 문헌기록이 남아 있지 않은 상태이다.

창건연대는 이 사지(寺址)에서 출토된 금동여래입상이 6C중엽에 제작된 것으로 추정되고 있어 아마 6C중엽에 창건된 것으로 보아야 할 것 같다. 이러한 사실은 이 사지에서 얼마 떨어져 있지 않은 서산마애삼존불이 백제의 대표적 불교조각이라는 점, 당시 서산 지역이 중국과의 중요한 교통로였다는 점과 무관하지 않을 것으로 생각된다.

비록 이 사찰의 사지나 사적기는 전하지 않지만 최치원이 남긴 「법장화상전(法藏和尙傳)」이나 현재 사지에 남아있는 「법인국사보승탑비(法印國師寶乘塔碑)」의 명문을 통해서 그 종파나 사세(寺勢)에 대한 간략한 자료를 얻을 수 있다.「법장화상전(法藏和尙傳)」에 웅주(熊州) 가야협(伽耶峽)의 보원사는 의상(義湘)을 계승한 화엄십사(華嚴十寺)중의 하나라고 언급되어 있다. 따라서 이 사찰의 종파가 화엄종임을 알 수 있다.

고려시대의 이 사찰에 대한 내용은 법인국사 탄문(坦文, 900∼975)과 관련된 내용이다. 비문에 의하면 탄문은 장의산사(藏義山寺)의 신엄(信嚴)에게 화엄경을 배우고 15세에 구족계(具足戒)를 받았으며 그 계행이 매우 높아 고려태조가 별화상(別和尙)이라고 불렀다고 한다. 그는 이 후 태조(太祖)·혜종(惠宗)·정종(定宗)·광종(光宗)대를 거치면서 왕실과 두터운 인연을 맺었다. 혜종과 정종은 그를 지극히 공경하였고 광종을 그를 왕사(王師)로 봉하여 귀법사(歸法寺)에 머무르게 하였다. 고려 초기에 화엄종이 왕권강화를 위한 이념을 제공하였고 그 결과 화엄종 사찰이 크게 번성하였다.

당시를 대표하던 탄문이 보원사에서 머물렀고 975년 국사(國師)로 책봉된 후 이 사찰에 살다가 입적하였다는 사실로 볼 때 고려 초기에 이 사찰의 사세(寺勢)가 매우 컸음을 알 수 있다. 그러나 이 사찰은 아마도 화엄종의 쇠퇴와 함께 무신집권기인 고려 후반기 이후 점차 사세가 기울어졌을 것으로 생각된다. 조선 초기 기록인 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』 불우(佛宇)조에 간략한 기록이 남아 있어 이때까지도 이 사찰이 존재하고 있었음을 알 수 있다. 또한 조선 광해군 때 편찬된 『호산록(湖山錄)』에 기록이 남아있는 것으로 보아 정확한 폐사 시기는 알 수 없지만 임진왜란을 전후하여 폐사된 것으로 추정된다.

1996년에 실시된 지표조사에 의해 가람배치가 어느 정도 밝혀졌는데 석교(石橋)를 지나 중문(中門), 석등(石燈), 석탑(石塔), 금당(金堂), 강당(講堂)과 승탑(僧塔)이 일직선으로 배치되어 있으며 금당과 강당 좌우로 회랑(回廊)이 배치되었던 것으로 판단된다.

이 사지에서 출토된 유물로는 금동여래입상(국립부여박물관 소장)과 고려시대에 제작된 철불좌상(국립중앙박물관 소장) 등이 있으며, 현재 사지에는 석조(石槽, 보물 제102호)와 당간지주(보물 제103호), 5층 석탑(보물 제104호), 법인국사보승탑(978, 보물 제105호)과 탑비(보물 제106호) 등이 남아 있다.

자료제공 : 보원사, 서산시 문화시설사업소

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기