사적 제14호. 고분군은 부여읍에서 동쪽으로 논산가도를 따라 3㎞ 정도 거리에 있다. 북쪽에 동서로 가로 놓여 있는 해발 121m의 능산리 산의 남사면 산록에 위치해 있다.

고분군은 3기씩 앞뒤 2열을 이루고, 또 북쪽 후방 50m 지점에 1기가 더 있어 모두 7기로 구성되었다. 이 고분군은 오래 전부터 왕릉으로 전해오고 있다.

학계에 알려진 것은 1915년 일본인 구로이타(黑板勝美)가 제2(中下塚)·3(西下塚)호 2기를, 세키노(關野貞)가 제5호(中上塚) 1기를, 그리고 1917년야스이(谷井濟一)가 제1(東下塚)·4(西上塚)·6(東上塚)호 등 3기를 각각 발굴 조사 보고한 뒤부터이다. 특히, 제1호분에는 사신도(四神圖) 벽화가 그려져 있어 더욱 유명하게 되었다.

고분군이 위치한 곳의 지형은 동쪽에 청룡(靑龍), 서쪽에 백호(白虎)에 해당되는 능선이 각기 돌출되어 있고 전방에는 하천이 동에서 서로 흐르고 있다. 또 뜰을 건너 남쪽 전방에는 주작(朱雀)에 해당하는 안산(案山)이 솟아 있으며 그 너머로는 백마강이 보이는 풍수지리적인 입지조건이 잘 갖추어진 형국이다.

고분의 외형은 원형봉토분으로 밑지름이 20∼30m이며 봉토자락에 호석(護石)을 설치한 것도 있다. 제1호분은 3단 70㎝로 쌓았고 제4호분은 할석 1단만을 세워서 둘렀다.

내부구조는 연도(羨道)가 붙은 횡혈식석실분으로 개석 이하를 모두 지하에 조영한 완전한 지하석실분이다. 석실의 구조형식은 축조재료와 천장가구형식에 따라 3가지로 나눌 수 있다.

첫째, 석실의 수직벽 위에 판석을 바로 올려놓은 납작천장식 석실분으로 제1호분이 여기에 속한다.

현실(玄室)의 사면벽과 천장은 각 면에 거대한 판석 1매씩만을 사용하였다. 연도는 전후 두 부분으로 구성되었다. 현실에 가까운 안부분은 현실과 같이 동서 두 벽과 천장을 판석 1매씩만으로 조립하였고, 바깥부분은 할석으로 축조하고 벽면에는 두껍게 회를 발랐다.

바닥은 돌을 벽돌모양으로 네모 반듯하게 만들어서 현실의 관대(棺臺)와 연도의 앞부분에 같은 방식으로 깔았다. 관대는 조영 당시에는 1인용으로 계획했다가 변경해 2인용으로 확대하고 독립관대로 만들었다. 현실 입구는 거대한 판석 1매를 세워서 막고, 연도 입구는 바닥에 사용한 것과 같은 모전석(模塼石)을 쌓아 올려 막았다.

또 현실의 벽면과 천장에는 돌의 표면을 물갈이[水磨]한 후, 그 위에 주·황·청·흑색의 안료를 사용해 그림을 그렸다. 동벽에 청룡, 서벽에 백호, 북벽에 현무, 남벽에 주작을 각각 그린 사신도가 있고, 천장에는 연화문과 흐르는 구름무늬가 배치되어 있다.

둘째, 제2호분과 같은 형식으로 장대석(長臺石)이 있는 굴식천장석실분이다. 평면은 제1호분과 비슷하나 벽체와 천장축조방식에는 차이가 있다.

재료는 판석대신 면을 다듬은 장대석을 사용해 천장을 송산리 제6호분이나 무령왕릉(武寧王陵)과 같이 굴처럼 곡면을 이루게 하고 벽면 전체와 천장에는 두껍게 회를 발랐다. 바닥은 제1호분과 같이 모전석을 사용했으나, 제1호분에서와 같은 독립관대가 아니고 무령왕릉과 같은 전면관대(全面棺臺)로 만들었다.

그리고 1972년에 굴토작업 중 당초의 배수로가 발견되었다. 연도의 전방에 현실과 같은 수준으로 지면의 단면이 V자형이 되도록 파고 그 안에 자갈과 모래를 채운 뒤 모전석을 덮어 나가는 형식이다. 외부 배수로의 이러한 형태는 능산리고분에서는 일반적인 것으로 추정된다.

셋째, 제3호분과 같은 형식인 천장이 꺾임식[平斜式]으로 된 판석조석실분이다. 벽면은 제1호분과 같이 각 벽면을 1매석으로 하고, 벽석 상면에 장대석을 길이로 옆으로 반쯤 뉘어 사면(斜面)을 만들고, 그 위에다 판석 1매를 올려놓아 천장을 완성하였다.

그러나 연도부분은 변화없이 납작천장으로 했고 길이도 대단히 짧다. 관대는 긴 판석 2매를 나란히 놓아 쌍관대를 만들었다.

이 고분군은 일찍이 도굴을 당해 부장품은 거의 없어졌으며 다만 도굴자들이 버린 파편 몇 점만이 검출되었다. 제5호분에서는 관대 위에서 두개골 파편, 칠(漆)을 한 목관편(木棺片)·금동투조식금구(金銅透彫式金具)·금동화형좌금구(金銅花形座金具) 등과 2호분에서 출토된 칠기편(漆器片) 다수와 금동원두정(金銅圓頭釘)뿐이었다.

이러한 유물들은 지극히 적은 일부 파편에 지나지 않지만 그 공예기술만은 상당히 발달되었던 것을 알 수 있다.

장법(葬法)은 관대의 수와 크기로써 짐작할 수 있다. 제1·2·3호는 합장(合葬)이고 5호는 단장(單葬)이라고 할 수 있다. 모두 북침(北枕)이고 목관을 사용한 것으로 보인다.

고분의 축조순서와 계통을 보면 다음과 같다. 먼저 제2호분은 천장구조형식이 굴식으로 되어 있고 관대도 전면관대로 되어 있는 점 등은 무령왕릉과 기본구조가 같고, 다만 전(塼) 대신 장대석을 한 점만이 다를 뿐이다. 이 점은 송산리의 방식이 능산리까지 연결된 것으로 생각된다.

다음으로 제1호분은 납작천장이지만 연도가 두 부분으로 구성되고 밖으로 갈수록 점점 넓어져 나팔형이 되어 있다. 이러한 형식은 고구려 석실분에서 찾아볼 수 있는 요소들로 꺾임천장과 짧은 연도를 가진 것보다 뒤진 것은 아니다.

마지막으로 꺾임천장형식을 하고 짧은 연도를 가진 형식은 부여지방에서 주종을 이루고 최후까지 존속한 형식으로 추측된다.

이들 형식상의 순서는 굴식천장 석실분(제2호분)-납작천장식 석실분(제1호분)-꺾임천장식 석실분(3·4호분)으로 정리할 수 있다.

연대는 제2호분이 6세기 중엽, 제1호분이 7세기 전후, 제3·4호분은 7세기 이후로 추정된다. 대체로 백제고분을 문화사상으로 볼 때, 한성시대를 고구려문화 영향기, 공주시대를 중국 남조문화수입기라고 말할 수 있다면, 부여시대는 외래문화를 점점 백제화한 본격적인 백제문화기라고 할 수 있다. 이 점은 능산리 고분문화의 역사적 의의와도 깊은 관계가 있다.

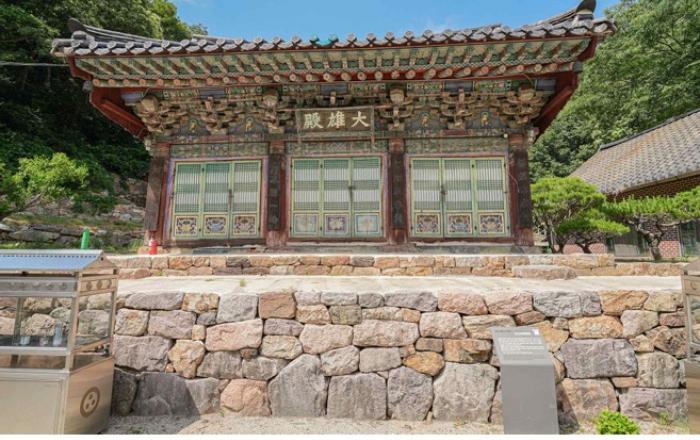

백제금동대향로가 제작된 배경 (국보 287호)

이 향로가 출토된 절터가 불교의 일반적인 수행사찰이 아니고, 백제 왕릉인 능산리 고분군의 원찰인 만큼 이 향로의 용도도 전형적인 불교의식 법구가 아니고, 백제왕실에서 선왕을 제사 지낼 때 사용하기 위한것 으로 제작 되었을것으로 보인다.

| |

백제 나성과 능산리 무덤들 사이 절터 서쪽의 한 구덩이에서 450여점의 유물과 함께 발견된 백제의 향로이다. 높이 61.8㎝, 무게 11.8㎏이나 되는 대형 향로로, 크게 몸체와 뚜껑으로 구분되며 위에 부착한 봉황과 받침대를 포함하면 4부분으로 구성된다.

뚜껑에는 23개의 산들이 4~5겹으로 첩첩산중을 이루는 풍경을 보여주고 있다. 피리와 소비파, 현금, 북들을 연주하는 5인의 악사와 각종 무인상, 기마수렵상 등 16인의 인물상과 봉황, 용을 비롯한 상상의 날짐승, 호랑이, 사슴 등 39마리의 현실 세계 동물들이 표현되어 있다. 이 밖에 6개의 나무와 12개의 바위, 산 중턱에 있는 산길, 산 사이로 흐르는 시냇물, 폭포, 호수 등이 변화무쌍하게 표현되어 있다.

뚜껑 꼭대기에는 별도로 부착된 봉황이 목과 부리로 여의주를 품고 날개를 편 채 힘있게 서 있는데, 길게 약간 치켜 올라간 꼬리의 부드러움은 백제적 특징이라 하겠다. 봉황 앞 가슴과 악사상 앞뒤에는 5개의 구멍이 뚫려 있어 몸체에서 향 연기를 자연스럽게 피어오를 수 있게 하였다.

몸체는 활짝 피어난 연꽃을 연상시킨다. 연잎의 표면에는 불사조와 물고기, 사슴, 학 등 26마리의 동물이 배치되어 있다. 받침대는 몸체의 연꽃 밑부분을 입으로 문 채 하늘로 치솟 듯 고개를 쳐들어 떠받고 있는 한 마리의 용으로 되어 있다.

이 향로는 중국 한나라에서 유행한 박산향로의 영향을 받은 듯 하지만, 중국과 달리 산들이 독립적·입체적이며 사실적으로 표현되었다. 창의성과 조형성이 뛰어나고 불교와 도교가 혼합된 종교와 사상적 복합성까지 보이고 있어 백제시대의 공예와 미술문화, 종교와 사상, 제작 기술까지도 파악하게 해 주는 귀중한 작품이다

참고문헌 :

- 『백제고분연구(百濟古墳硏究)』(강인구, 일지사, 1977)

- 『朝鮮古代の墓制』(梅原末治, 座右寶刊行會, 1947)

- 『朝鮮の建と藝術』(關野貞, 岩波書店, 1941)

- 『大正六年度古蹟調査報告』(朝鮮總督府, 1920)

제공처 : 한국민족문화대백과사전

사진촬영 : 유시문

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기