다리는 이쪽과 저쪽 세계를 잇는 구조물이다. 현실적인 필요성에 따라 설치되지만, 현실과 이상세계, 차안(此岸)과 피안(彼岸)을 연결하는 대표적인 상징물이기도 하다.

현실과 이상세계를 연결하는 구조물

다리는 이쪽과 저쪽 세계를 잇는 구조물이다. 현실적인 필요성에 따라 설치되지만, 현실과 이상세계, 차안(此岸)과 피안(彼岸)을 연결하는 대표적인 상징물이기도 하다. 특히 사찰 초입에 자리한 다리는 속계를 넘어 불국정토로 들어서는 의미를 지닌다.

여수 흥국사 홍교 Ⓒ국가유산포털

사적 경주 불국사의 일주문·천왕문을 지나면, 동서로 크고 작은 한 쌍의 ‘돌계단 다리’가 우리를 맞는다. 동쪽의 국보 경주 불국사 청운교 및 백운교는 석가여래의 세계인 대웅전(보물 경주 불국사 대웅전)으로 통하는 자하문과 연결되고, 서쪽의 국보 경주 불국사 연화교 및 칠보교는 아미타여래의 세계인 극락전으로 통하는 안양문(安陽門)과 연결된 다리이다. 일반 다리와 달리 위를 향해 오르는 계단 구조를 지녀, 천상의 불국(佛國)과 지상의 속세를 연결하는 상징성이 더욱 크다.

대웅전 영역의 청운교·백운교 밑에 지금은 없어졌으나 연못이 있었고, 이를 구품연지(九品蓮池)라 불렀다. 하단의 백운교와 상단의 청운교를 연결하는 계단 아래를 터서 물길을 만들고, 반원 형태의 무지개 홍예(虹霓)를 두었으니 계단이지만 틀림없는 다리이다. 따라서 ‘건너는’ 다리이자 ‘오르는’ 다리로서 상징성이 두드러진다. 구품연지는 연꽃을 통해 새롭게 탄생하는 연화화생(蓮華化生)의 극락정토를 나타내고, 자하문(紫霞門)은 부처님의 광명한 세계로 들어서는 문을 뜻한다.

문을 들어서면 석가여래의 상주설법(常住說法)을 나타내는 국보 경주 불국사 다보탑과 다보여래의 상주증명(常住證明)을 나타내는 석가탑(국보 경주 불국사 삼층석탑)이 있어 영축산의 환희로운 법회가 지금도 계속되고 있음을 말해준다. 따라서 청운교·백운교는 이런 이상세계로 건너가는 다리로서 중요한 상징성을 지녔다.

극락전 영역의 연화교·칠보교는 청운교·백운교보다 크기가 작지만 같은 의미를 공유하고 있다. 상단의 연화교와 하단의 칠보교를 연결하고, 연화교에는 층계마다 연꽃잎을 도드라지게 새겨놓아 정토를 나타내는 연꽃을 밟고 한 단계씩 오르도록 하였다. 다리를 건너면 극락을 뜻하는 안양문을 지나 아미타여래를 모신 극락전에 이르게 되니 옛사람들은 ‘속계의 사람들이 밟는 다리가 아니라 극락세계의 깨달은 사람만이 오르내리던 다리’라 일렀다. ‘서방정토’요 ‘서방 극락세계’라, 극락전을 서쪽에 둔 것 또한 당연하다. 두 다리 모두 751년(경덕왕 10)에 세워져 온전한 형태로 남아 있는 소중한 유물이다. 불국사 청운교01 / 백운교02 전경 Ⓒ국가유산포털

불국사 청운교01 / 백운교02 전경 Ⓒ국가유산포털

불국사 돌다리가 문을 향해 오르는 특수한 구조를 지녔다면, 대부분 사찰의 다리는 골짜기 시내를 가로지르는 수평 구조로 되어 있다.보물 순천 선암사 승선교(昇仙橋)는 경내 초입의 널찍한 시내를 건너는 무지개다리이다. 지금은 다른 길이 생겼지만, 예전에는 승선교를 건너야 강선루(降仙樓)를 거쳐 사찰에 진입할 수 있었다. 강선루는 ‘내릴 강(降)’자를 써서 신선이 내려와 노니는 누각이란 뜻이고, 승선교는 ‘오를 승(昇)’자를 써서 신선이 하늘로 올라가는 다리란 뜻을 지녔다. 신선이 오르내리며 노닐던 영역이니 이곳을 진입하는 다리는 곧 선계(仙界)가 시작됨을 나타낸다. 견고하고 아름다운 돌다리를 건너 속(俗)의 세계에서 성(聖)의 세계로 진입하는 상징성이 다리와 누각의 주고받는 이름에서도 여실히 드러나는 대목이다. 1713년(숙종 39) 선암사를 중건할 때 함께 세웠다.

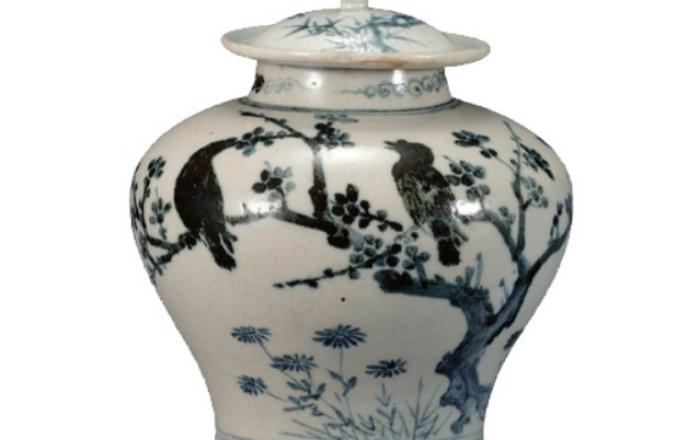

보물 여수 흥국사 홍교(虹橋) 또한 계류 위에 놓인 다리로 승선교와 모습이 흡사하다. 이름에 ‘무지개 홍(虹)’자를 써서 그야말로 무지개다리이다. 이 다리는 멀리서 보면 속계와 불국정토를 이어주는 연결자인 동시에 두 세계를 구분하는 상징성이 뚜렷이 느껴진다. 따라서 사찰을 향해 길게 이어진 다리를 걸어 가노라면 절로 몸과 마음이 가다듬어지는 것이다.

또한 다리 주변 곳곳에서 용면(龍眠)을 만날 수 있다. 홍교, 승선교는 모두 다리 아래쪽 중앙에 용머리가 거꾸로 매달려 있고, 홍교에는 용머리와 나란히 양쪽으로 돌출된 마룻돌 끝에도 용머리를 새겨 하천을 굽어보는 형국을 취하였다. 모두 물길을 타고 침입하는 삿된 기운을 막기 위함이다. 예로부터 이 돌을 뽑아내면 다리가 무너진다는 속설도 함께 전한다. 또한 다리가 끝나는 지점의 한가운데 다시 용면을 새긴 사각 돌을 세워둠으로써 행여나 다리를 따라 들어온 잡귀까지 막아주는 셈이다. 1639년(인조 17)에 세운 다리이다.

이처럼 사찰 초입의 다리는 세속의 경계를 넘어 피안에 도달하는 상징성이 가득하다. 따라서 다리의 명칭도 도피안교(到彼岸橋)·열반교·극락교·연화교 등으로 붙여 이상세계를 향한 구도와 발원의 마음을 담고 연꽃·용 등의 조형을 새겨 상서로움을 부르고 삿됨을 물리치고자 하였다. 다리는 이처럼 이상세계를 지향하는 상징성과 함께 ‘관계의 연결’이라는 의미 또한 지녔다. 모든 존재는 보이지 않는 다리로 서로 연결되어 있으니 이같은 ‘인드라망의 관계’를 참되게 깨달을 때 우리가 찾아 헤매는 이상향을 이 세상에서도 이룰 수 있을 것이다. 출처 : 구미래(무형유산위원회 전통지식분과 위원, 불교민속연구소 소장)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기