승탑(부도탑)의 아름다움과 종류

충주 청룡사의 승탑

유럽의 조각재로서 대리석이 있다면 우리나라에는 화강암이 있다.비록 우리나라의 석조각들이 이탈리아나 유럽의 석조각에 비해 부드러움이나 세밀한 느낌은 떨어지지만 회강암이라는 석질의 특성을 알고 나면 우리 선조들이 남겨 놓은 석조물에 대한 놀라움을 금치 못할 것이다. 화강암은 대리석과는 달리 석질이 치밀하고 견고하여 다루기가 매우 힘들며 가공하기가 어렵지만 신라말,고려초에 남겨놓은 고승들의 승탑 앞에 서면 그 화려함에 넋을 잃고 만다.어떻게 저 단단한 화강암을 끌과 망치라는 작은 도구 몇 개로 이렇게 정밀하고 아기자기하게 조각할 수 있었을까? 우리가 볼 수 있는 훌륭한 석조유물은 석불, 석탑, 승탑(부도), 석비, 석등, 당간지주등 다양한 조형물이 있다. 그 중에서 승탑(부도)에 대하여 알아보자

현존하는 승탑 중에서 가장 오래된 원주 흥법사 염거화상탑(국보 제104호)/국립중앙박물관

승탑(부도)은 무엇인가?승탑(僧塔-부도浮圖)은 고승(高僧)의 사리(舍利)나 유골을 안치하는 묘탑(妙塔)으로, 부도(浮圖), 부두(浮頭), 불도(佛圖), 포도(蒲圖)라는 여러가지 이름으로 불려졌는데 2010년 석조문화재 명칭변경에 의하여 스님의 이름이 밝혀진 부도는 시호만을 사용하여 '○○○탑', 부도비는 '○○○탑비'라고 부르고 스님의 이름이 밝혀지지 않은 부도는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여하고 있다. 불교가 우리나라에 들어온 이후, 시신을 화장하여 유골을 묻는 장례 방식이 크게 유행하였다.통일신라시대 이후 불교는 전성기를 구가하게 되었고, 중국 당나라로부터 선종이 들어온 9세기 이후 당시 종풍을 일으킨 구산선문(九山禪門)은 부처님보다는 스승인 조사들을 더 높이 받드는 사자상승(師資相承)으로 법맥이 이어지면서 불상 숭배보다는 조사(祖師)들의 사리와 유골을 담은 승묘탑을 중요한 예배대상으로 삼았기 때문에 곳곳의 사찰에 많은 승탑이 세워지게 되었다 삼국유사 권4 원광서학조(圓光西學條)와 권5 혜현구정조(惠現求靜條)에 보면, 7세기 전반 신라 진평왕 때 원광법사의 부도와 백제 혜현의 부도를 각각 세웠다는 기록이 있어 늦어도 삼국시대말에는 부도가 건립되었던 것으로 추정되지만 전해지지 않고, 현존하는 것 중에서 가장 오래된 부도는 신라 문성왕 6년(844)에 제작된 원주 흥법사 염거화상탑(국보 제104호)이다. 탑 속에서 금동탑지가 출현이 되었고 그로 인해 조성연대가 명확히 밝혀지게 되었다.(학자에 따라서는 신라 선종산문(禪宗山門)의 하나였던 가지산문(迦智山門)의 시조 도의 국사(道義國師)의 탑으로 알려진 강원도 양양의 진전사지 승탑이 가장 먼저 세워진 것이라고도 한다)사찰에서 승탑이 있는 곳은 대부분 절의 외곽에 따로 자리를 마련하여 안치하고 있으며 건축적인 요소와 각종 조각, 면의 장식문양 등을 볼 수 있어 건축물인 동시에 조각작품이라고 할 수 있다.

승탑의 구성 형식

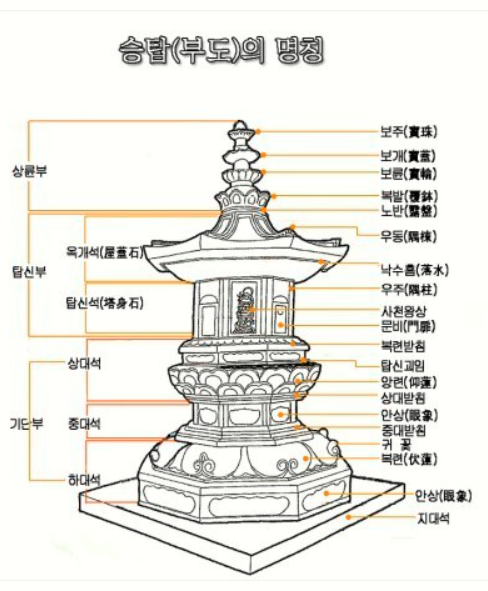

승팁은 사찰 내의 탑과 마찬가지로 기단부·탑신부·상륜부 등으로 이루어지는데, 탑과는 또 다른 생김새를 지니고 있다. 먼저 기단부는 탑과 달리 연꽃문양을 새겨 넣어 화려하며, 탑신부는 단층집 모양으로 정교하게 꾸며졌고, 상륜부는 불탑보다 간결하다.

승탑의 형태

승탑의 형태는 팔각원당형, 방형, 오륜형, 복발형(종형)으로 구분된다.

<팔각원당형 승탑> 화순 쌍봉사 철감선사탑(868년-국보 제 57호)·

기단과 탑신, 옥개석이 8각형이고 단층인 8각원당형(八角圓堂形)은 신라말과 고려초에 성행했던 전형적인 승탑 형식으로 우리나라 승탑의 주류를 이루고 있다. 옥개석은 목조건축물의 기왓골 양식을 따르고 있으며 기단이나 탑신부에는 불·보살을 비롯하여 신장상(神將像)·비천(飛天)·사자(獅子) 연꽃 등을 새겨넣었다. 통일신라 말기에 오면 중대석이 북모양으로 배가 부르고 용이나 구름무늬로 치장을 하게 되며 하대석에 구름무늬가 입체적으로 나타난다. 고려 초기에 이르면 지붕이 과장되게 표현되고 기단부의 변형이 다양하게 전개되는데 처마 밑이 보일 정도로 지붕이 휘어 들린 모습을 하고 있다. 이러한 팔각원당형의 승탑은 신라 말기에서 고려 초기에 많이 제작되었고 또한 제작기법이 우수한 작품들이 많이 만들어졌다. 현재 남아 있는 유물로 가장 오래된 예는 통일신라시대의 전(傳)흥법사염거화상탑(844)이며 이외에 곡성 태안사 적인선사탑(861년-보물 273호), 화순 쌍봉사 철감선사탑(868년-국보 제 57호), 장흥 보림사 보조선사탑(880년-보물 제157호), 남원 실상사 수철화상탑(893년-보물 제33호) 등이 유명하다

<방형승탑> 원주 법천사 지광국사탑(1085년-국보59호)/국립고궁박물관

원래 원주 법천사지에 있었으나 일제의 국권침탈로 인하여 일본으로 반출되었다가반환되어 경복궁으로 옮겨졌다 방형승탑은 팔각원당형에서 벗어나 평면 사각의 형식을 취하고 있는데, 이러한 형태는 그리 흔치 않다원주 법천사 지광국사탑(1085)은 기단이나 탑신이 방형인 새로운 양식의 부도이다. 보물 358호이며 국립중앙박물관 뜰에 있는 영전사지 보존세자승탑도 삼층석탑형의 쌍으로 만들어진 승탑이 다.

여주 고달사지 승탑

또 8각원당형을 기본적으로 따르면서 기단의 중대석에 귀부(龜趺)를 중심으로 4마리의 용을 입체적으로 조각한 여주 고달사지승탑처럼 특이한 예도 있다.

<오륜형 승탑>

정토사 홍법국사탑(1017년-국보 제102호)-문화재청사진 오륜형 승탑에서 오륜이란 고대 인도의 5대 사상을 표현한 것으로, 우주의 근원인 땅·물·불·바람·공(空)을 상징적으로 표현한 것이다. 오륜형 부도 역시 흔치 않으며 정토사 홍법국사탑(1017년-국보 제102호)이 그 대표적인 예로 전해져 온다.

울산 태화사지 십이지승탑

고려말에서 조선초기에는 형태가 아주 간략화되면서 탑신부만 있는 석종형(石鐘形) 승탑이 크게 유행하였다. 석종형(복발형) 승탑은 인도의 복발탑에서 유래된 것으로, 이는 전체적으로 형태가 간결하고 그 모양이 종(鐘) 모양으로 생겨다고 해서 석종형승탑이라고도 불리는데, 조선시대 승탑의 대표적인 양식으로 평가된다. 이런 석종형 승탑의 출현은 제작의 용이함과 사원이 지닌 경제의 어려움, 신앙대상으로서의 기능 약화, 그리고 조선조의 숭유억불 정책 등 여러 요인의 영향으로 발생하였다고 보여진다. 석종형 부도로 가장 오래된 것에는 신라 말기의 태화사지 십이지상 승탑이 있고 금산사 승탑, 신륵사 보제존자탑(1379), 화장사 지공화상탑 등 고려시대에 만들어진 것도 남아 있다. 조선시대에는 주로 석종형 부도가 많이 건립되었지만 드물게는 통일신라시대의 8각원당형 부도 형식을 따른 승탑도 보이는데 충주 청룡사 보각국사탑(1394)과 회암사지승탑(1407)이 그 예로서 승탑 연구에 많은 도움을 주고 있다.

충주 청룡사 보각국사탑

조선시대 세워진 승탑이지만 통일신라 말의 팔각원당형의 형식을 따르고 있다

<석종형승탑> 괴산 각연사 승탑

승탑은건축적인 요소 외에도 각 면에 불상이나 여러 문양들이 장식되어 있고, 또 대부분 탑비에 의해서 그 건립연대를 알 수 있어 당시의 사회상이나 문화뿐만 아니라 목조 건축양식이나 석조미술의 흐름 등 미술사 연구에 좋은 자료가 된다

근세에 만들어진 김천 청암사의 고봉스님탑

팔각원당형의 향식을 따라 만들어졌다 그러나 조각자체가 컴퓨터에 의한 기계조작 조각으로손으로 다듬던 선조들의 멋깔스러움을 전혀 느낄 수 없어 아쉬운 점이 많다

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기