김정희(金正喜, 1786~1856)는 조선 영조 부마 김한신(金漢藎, 1720~1758)의 손자로 태어났다. 이렇듯 남다른 환경에서 자라며 ‘철저함’이 몸에 뱄다.

철저함 위해 새로움을 추구하다

법고창신, 추사 김정희의 파격적 창의

김정희의 추사체를 기(), 고(怪), 졸(出) 하다고 한다. 조선 최고 금석서화가 추사가 창의적이고 파격적인 필법으로 썼기 때문이다. 당시 선비들은 시서화일치(時善一致)를 최고의 덕목으로 생각했다. 그런데 추시는 전각(刻)을 더해 시서화각일차를 구현했다. 실사구시 고증으로 금석학을 연구했기에 가능했다. 이후 법고창신의 정신으로 근본에 충실하며 새로움을 추구하기 위해 가슴속 문자향서권기로 파격을 추구했다. 추사는 서한시대 고경명(古, 옛 거울의 명문을 무수히 임서하며 그것을 변모시켜 세계 유일무이의 추사체를 이루었다.

01. 추사 김정희 초상 문화재청

01. 추사 김정희 초상 문화재청

김정희(金正喜, 1786~1856)는 조선 영조 부마 김한신(金漢藎, 1720~1758)의 손자로 태어났다. 이렇듯 남다른 환경에서 자라며 ‘철저함’이 몸에 뱄다. 이는 훗날 법고창신(法古創新)으로 이어졌다. 법고창신은 조선 후기의 실학자 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 설파한 말로 옛 법도에 토대를 두되 그것을 변화시켜 새로움을 창조한다는 뜻이다. 결국, 옛것을 창의적으로 변모시켜 세계 유일무이의 파격적인 추사체를 이룬 것이다. 매작품 철저한 실사구시(實事求是)로 임하면서 새로움을 추구했다. 그리고 작품에 의도한 바를 분명히 담았다.

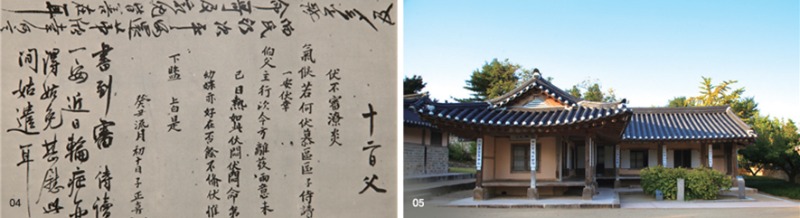

작품을 통해 살펴보기로 한다. 8세 때 부친 김노경(金魯敬, 1766~1837)에게 보낸 간찰이다. ‘어른을 모시고 책을 읽으며 한결같이 편안하게 지내고 있으니 걱정하지 말라’며 마지막에 ‘癸丑流月初十日子正喜白是’라고 썼다. 그런데 ‘流’자 상단의 점을 생략했다. 잘못 쓴 게 아니고 어디선가 보고 쓴 것이다. 친부에게 자신의 학식정도를 뽐내려고 일부러 썼다. 어린 나이에도 금석학적 탐구심이 돋보인다. 사실 김정희는 백부 김노영(金魯永, 1747~1797)에 입양되었다.

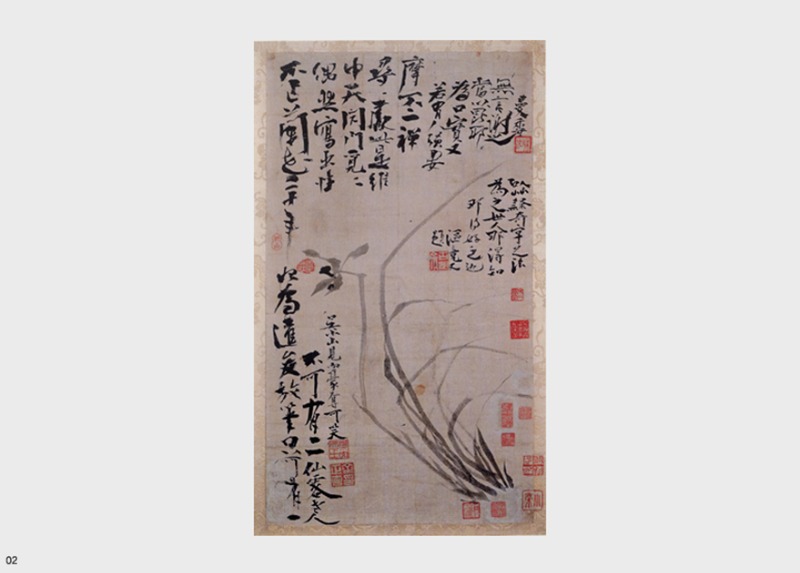

그러다 김정희에게 절호의 기회가 왔다. 김노경을 따라 중국 연행을 떠나게 되었다. 이를 전환의 계기로 삼고 중국에서 쓸 명호 추사(秋史)를 준비했다. ‘가을 서리같이 엄정한 금석서화가가 되자’란 의미이다. 그전 명호는 현란(玄蘭)이었다. 이후 김정희는 추사로 행세하며 옹방강(翁方綱, 1733~1818), 완원(阮元, 1764~1849) 등 중국 문인들과 인연을 맺었고 금석학의 견문을 넓혔으며 실사구시에 근거하여 학문과 서법을 연마했다. 결국 김정희는 340여 개의 명호를 쓰며 세상 또는 사람과 소통했다. 02추사의 파격적 창의가 돋보이는 불이선란도 국립중앙박물관

02추사의 파격적 창의가 돋보이는 불이선란도 국립중앙박물관

중국 서한시대 예서에 기초하여 창출해낸 추사체

추사 서법 철학의 기조는 중국 서한(西漢)시대의 예서이다. 후학 오세창(吳世昌, 1864~1953)이 쓴 완당예고관지첩(阮堂隸古觀止帖) 서문에 잘 나타나 있다. ‘완당(김정희)은 글씨의 근원은 예서에 있고 예서 중에서도 중국 서한시대의 예서에 있다’고 하면서, ‘조선 완당의 이 예서(완당예고)가 중국 서법가 등석여(鄧石如, 1743~805)에 버금간다’고 했고, ‘이 작품에 견줄 완당의 예서가 없으니 보는 것은 이것으로 그치겠다’라고했다. 이 서첩은 완당의 진본은 아니나 친필 이상의 맛을 느낄 수 있는 쌍구본 글씨체이다.

추사는 아들 상우(商佑, 1817~1884)에게 보낸 글에서‘ 예서는 바로 서법의 시조이다. 만약 서도에 마음을 두고자 하면 예서를 몰라서는 아니 된다’, ‘그 법은 반드시 방경(方勁)과 고졸(古拙)을 상(上)으로 삼아야 하는데 그 졸한 곳은 또 쉽게 얻어지는 것이 아니다’, ‘한예(漢隷)의 묘는 오로지 졸한 곳에 있다’라며 자신의 서법철학을 피력했다. 결국 추사는 서한시대 예서 임서를 통해 모지고 졸한 추사체를 창출해냈다.

예서 전다삼매(煎茶三昧)를 살펴본다. 이 작품에 예술 공학적으로 빼어난 필법을 구사했다. ‘차를 달이며 최고의 삼매 경지에 이르다’라는 내용인데 상대(스님 또는 불가 입문자)에게 전달하는 화두도 담겨 있다. 찻물이 끓고 있는 ‘煎茶’와 마치 삼매에 든 듯한 ‘三昧’의 대비가 절묘하다. 이른바 ‘고요함’ 가운데 ‘움직임’을 감추고 있는 정중동(靜中動)이다. 이를 정정동동(靜靜動動, 고요한 곳은 더욱 고요하게, 움직이는 곳은 더욱 움직이게 함)으로 표현했다.

먼저, ‘煎’은 마치 화로에서 차를 달이는 모습이다. 화로에 흩날리는 불꽃과 튀는 찻물을 연상시키는 ‘煎’, 이에 ‘茶’가 호응한다. 살아 움직이는 ‘煎茶’와 방정하고 평온한 ‘三昧’, 한 작품 속 다른 느낌의 필법이다. 이 작품은 대작처럼 느껴진다. 추사가 구사한 창의적 필법 때문이다. 붓 가는 대로 자유자재한 추사체, 그야말로 명불허전이다.

한 가지 더, 추사는 명호 나가(那迦)를 통해 상대에게 ‘내가 바로 부처요’라며 차원 높은 화두를 던졌다. 나가는 범어 Nāga의 한자 음역이다. 태생적 의미는 뱀인데 불교에 유입되면서 용으로 묘사되기도 했다. 궁극적으로 ‘부처’를 의미한다. 상대에게 ‘진정한 삼매에 들려거든 부처처럼 하라’며 이를 ‘나가(추사)가 전한다’ 는 의미이다.

이렇듯 추사는 창의적인 서체 ‘전다삼매’와 명호 ‘나가’를 통해 자신이 의도한 바를 전달했다. 타의 추종을 불허하는 추사의 면모이다.

03 서울 봉은사 현판版殿은 기奇, 괴怪, 졸拙의 극치이다. 국립경주박물관

03 서울 봉은사 현판版殿은 기奇, 괴怪, 졸拙의 극치이다. 국립경주박물관

추사체의 진수와 서법 철학이 함축된 <불이선란도>

추사의 파격적 창의는 <불이선란도(不二禪蘭圖)>에서 절정을 이룬다. 이 작품의 특징을 함축 요약했다. 하나, 담묵과 갈필로 그린 난초는 일반 난초 그림과 전혀 다르다. 둘, 좌에서 우로 쓴 제발은 독보적이다. 셋, 시차를 두고 쓴 제발 내용이 독특하다. 넷, 한 작품에 세개의 명호를 쓴 것도 특이하다.

보충 설명을 하면 이렇다. 첫 번째, ‘20여 년 만에 난초를 그렸는데 우연히도 하늘의 본성을 그려냈다’라는 대목에서, 겸손한 가운데 자신감, 자존감, 존재감을 나타냈다. 두 번째, ‘초서·예서·기자의 법(草隸奇字之法)으로 그렸으니 사람들이 어찌 알 수 있으며 좋아할 수 있을까!’라는 대목에서, ‘육체서(六體書)의 하나로 소전(小篆)과 다르며 잘 쓰지 않는 기자 등 남다른 법으로 작품을 했는데 사람들이 이를 어찌 알겠는가’라면서 자기의 서법 세계 및 작품 철학을 제시했다.

세 번째, 만향(曼 , 만다라화의 향), 선락노인(仙 老人, 신선마을 노인), 구경(漚竟, 불가 관련 명호) 등 명호 사용이다. ‘ ’은 ‘香’의 본래 글자 ‘ ’을 더 간략화했고 ‘ ’은 촌락(村落)의 의미로 썼다. 이를 통해 선문답이 가미된 차원 높은 화두를 표현했고 실사구시적 문자향서권기의끼를 발산했다. 한편 제발 내용에 등장하는 하인 달준(達峻)의 이름을 ‘夋’으로 바꿔 쓰기도 했다. 그가 어리석고 우둔했기 때문이다.

<불이선란도>는 추사체의 진수와 서법 철학이 함축된 작품이다. 금석학적 안목, 문자향서권기의 끼, 제발 내용과 형식, 명호, 서체 등 모든 게 파격이다.

마지막으로 서울 봉은사 현판 판전(板殿)이다. 기(奇), 괴(怪), 졸(拙)의 극치로 추사 일생을 결산하는 걸작이다. 그렇다면 판전이 추사체를 대변하는 것일까! 그렇지 않다. 추사가 더 오래 살았다면 판전보다 더 고졸하고 파격적인 글씨를 썼을 것이다. 추사체는 한 곳에 머무르지 않았다. 생물처럼 움직이며 변했다. 새로움을 표현하기 위해 끊임없이 창의적으로 변모했기 때문이다.

김정희가 추사체를 통해 건넨 메시지는 이렇다. 첫 번째, 조선 제일 유학자·금석학자로서 자부심을 표현했다. 두 번째, 금석학적 지식, 실사구시적 안목, 학술정보를 공유했다. 세 번째, 자신의 학식 정도를 은근히 과시하며 상대를 교육했다. 네 번째, 세상과 사람에게 자기의 서법 철학 및 내면세계를 전달하며 소통했다. 결과적으로 추사체는 철저한 법고창신으로 얻은 창의적 결과물이었고 세상과 사람에게 자기 생각과 의도를 전달하는 커뮤니케이션 수단이었다. 추사는 항상 근본에 충실하며 새로움을 추구하기 위해 가슴속 문자향서권기로 파격적인 추사체를 썼다. 04. 추사가 8세 때 부친 김노경(金魯敬, 1766~1837)에게 보낸 간찰 (개인소장) 추사박물관

04. 추사가 8세 때 부친 김노경(金魯敬, 1766~1837)에게 보낸 간찰 (개인소장) 추사박물관

05. 충남 예산군 신암면의 추사고택 사랑차 문화재청 / 글. 최준호 (광주대학교 교수)

<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>

유시문 기자 다른기사보기